新電改強勢來襲 發電側該怎么辦?

編者按:今年3月中旬,新的電改方案9號文一推出,立即引起了業內外專家學者、社會媒體的高度關注,并對新電改的背景、內容紛紛作出解讀。時至今日,新電改已過去近半年,國家發改委又陸續出臺了部分配套文件,并

2、今后發電企業進入售電側、新增配電領域、跨省跨區域輸電項目,與用戶直接交易,全產業鏈經營,發展空間會更大;分布式能源、新能源、微電網發展更有配套措施保障;對一些技術經濟指標處于先進水平或區域電力市場短缺的發電企業,會搶得商機。

3、目前,電力市場普遍過剩,地方政府主動參與電改,今后電力市場競爭將更加充分、直接、激烈;電價機制仍雙軌運行,但更趨市場化定價,電價信號變得敏感;電價結構更趨合理,但電價水平將明顯有降;影響發電企業盈虧的因素更加復雜多變,不確定性大幅度增加;面對市場競爭與廣大用戶,發電人將告別單純發電時代,工作更富挑戰與激情。

4、從長遠看,隨著電力裝機剛性增長與電力需求迅速下降矛盾的日益尖銳,電力市場化競爭將進一步加劇,發電行業未來有可能出現盈虧分化,優勝劣汰,兼并重組,發電企業從目前的“同甘共苦”到未來的“貧富分化”,從“一群肉豬”分化為“大象螞蟻”。

(二)分項改革對發電企業的具體影響

1、電價改革的內容及影響。改革內容包括:輸配電價——按“準許成本+合理收益”分電壓等級單獨核定;用戶購電價格——市場交易價格+輸配電價(含線損)+政府性基金;政府定價——只針對居民、農業、重要公用事業和公益性服務用電、部分沒有參與市場交易的發電量;電價交叉補貼——結合電價改革進程,配套改革不同種類電價之間的交叉補貼;發電價格——分步實現公益性以外的發電價格由市場形成,大部分市場交易電量通過協商、市場競價確定;對沒有參與交易和競價的小部分上網電量,仍由政府定價。即在發電側盡可能縮減政府定價范圍,鼓勵直接交易,提高市場定價比重。

新電改把電價改革放在特別重要的位置,位列七大重點任務之首。針對目前電價管理存在的問題,“以政府定價為主”、“市場化定價機制尚未完全形成”,“難以及時并合理反映用電成本、市場供求狀況、資源稀缺程度和環境保護支出”等,確定電價改革目標是“交易公平,價格合理”。按國家能源局王禹民副局長解釋,就是要“還原電力商品屬性,形成由市場決定電價的機制,以價格信號引導資源有效開發和合理利用”。

因此,電價改革不是一味要求降低電價,而是盡可能“形成與市場要求相適應的電價機制”,構建“多買多賣”的電力市場體系,充分發氣揮電價信號與杠桿作用。這看似簡單、平常,實質對發電企業、電網企業、電力用戶、社會資本將帶來全新而又深刻的影響。

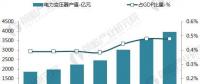

例如,單獨核定輸配電價改革的影響。在深圳、蒙西試點的基礎上,2015年新增了安徽、湖北、寧夏、云南、貴州等省(區)試點,要求做好輸配電價摸底測算工作,加強對電網資產以及輸配電收入、成本、價格的直接監管。這項改革,從制度設計上改變了電網企業盈利模式,由賺“價差”改收“過網費”,既可以保障電網企業穩定的收益和投融資能力,又可以維護發電企業的正當權益。根據原國家電監會例行的價格檢查發現,

過去電網企業利用其壟斷地位、市場過剩、多電源上網等優勢與時機,通過不公平調度或變相降低上網電價、延遲電費結算、違反跨地區電能交易規定等行為,侵占發電企業權益。今后,從根本上將可防止此類現象的再度發生。當然,國家對電網企業成本監管力度、輸配電價核定高低、以及對核減下來的輸配電價的分配傾向,直接關系到發電側、電網側、需求側的利潤空間。深圳核定未來三年輸配電價每千瓦時0.1435元、0.1433元和0.1428元,2015年比2014年每千瓦時0.1558元下降1.23分。這核減的“一分錢”,需要電網企業通過內部挖潛來彌補,但并沒有讓渡給發電側,得益的是下游的電力用戶。

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與本站無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

我要收藏

個贊