解構(gòu)區(qū)塊鏈:區(qū)塊鏈改造組織信任

olmstrom),以肯定他們?cè)?ldquo;不完全合約”(incomplete contracting)領(lǐng)域的貢獻(xiàn)。綜合經(jīng)濟(jì)學(xué)家的研究包括如下幾個(gè)方面:經(jīng)濟(jì)合約一般都是不完全的;有權(quán)勢(shì)一方容易利用自己的地位影響合同關(guān)系,甚至可以欺詐和劫持合約關(guān)系;合約需要防欺詐和劫持的技術(shù)條約;不完全合約不能完全依賴技術(shù)條約,還要包括“相信”因素。

以上面的社會(huì)經(jīng)濟(jì)和政治背景看區(qū)塊鏈的興起,我們才能理解分布式、去中心化、不可篡改、匿名的技術(shù)為何得到全球的響應(yīng)。人們希望從壟斷平臺(tái)的大公司手里奪回個(gè)人數(shù)據(jù)主權(quán),反對(duì)大公司利用不完全合約特征單方面設(shè)定霸王條款。因?yàn)榇蠊緸E權(quán),個(gè)人消費(fèi)者與他們的信托關(guān)系已經(jīng)破產(chǎn),區(qū)塊鏈以太坊應(yīng)運(yùn)而生。

盡管虛擬貨幣受到各國(guó)政府的嚴(yán)格監(jiān)管和控制,但它的核心技術(shù)區(qū)塊鏈還是迅速向多種“智能合約”技術(shù)演變。

以太坊(Ethereum)為其中的領(lǐng)先者。創(chuàng)建者布特林(Vitalik Buterin)致力于兩大問(wèn)題:解決區(qū)塊鏈擴(kuò)容的瓶頸;讓區(qū)塊鏈成為廣泛的社會(huì)合作技術(shù)。2013年,區(qū)塊鏈從比特幣中裂變出來(lái),2014年,以太坊又進(jìn)一步衍生成為一個(gè)多種新功能的智能合約技術(shù)。之后,基于以太坊的變種技術(shù)也不斷涌現(xiàn),并各有特征。R3 Corda依靠超過(guò)200家成員,力圖建立全球的分布式賬本平臺(tái)。ConsenSys致力于區(qū)塊鏈應(yīng)用工具平臺(tái)。IBM和微軟自己的云計(jì)算領(lǐng)域延伸出區(qū)塊鏈服務(wù)。

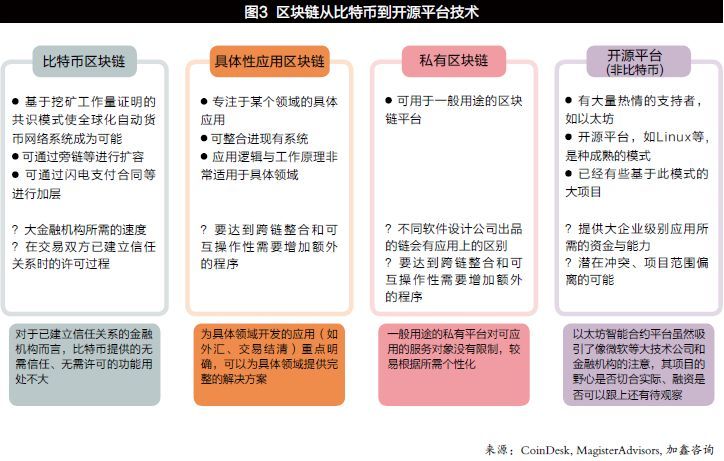

新技術(shù)公司層出不窮,不勝枚舉。通過(guò)代表企業(yè),我們看到區(qū)塊鏈在目前階段涉及組織管理的基本特征:

● 區(qū)塊鏈技術(shù)本身不斷裂變,產(chǎn)生多樣多元的應(yīng)用模式。它從專(zhuān)門(mén)為比特幣服務(wù)技術(shù)裂變?yōu)樽詣?dòng)認(rèn)證和執(zhí)行技術(shù),并向著平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)演進(jìn)。除了保險(xiǎn)和法律,音樂(lè)唱片、文學(xué)作品和奢侈品行業(yè)都可以使用區(qū)塊鏈來(lái)認(rèn)證“信息無(wú)疑”。

● 區(qū)塊鏈技術(shù)尚未成熟。它的系統(tǒng)從內(nèi)到外包括數(shù)據(jù)層、網(wǎng)絡(luò)層、共識(shí)層、激勵(lì)層、合約層和應(yīng)用層。目前,區(qū)塊鏈離成熟優(yōu)化階段還相去甚遠(yuǎn)。它已經(jīng)走出始發(fā)階段,但尚未到達(dá)有標(biāo)準(zhǔn)、可管理的階段。

● 激勵(lì)機(jī)制為不同模式的共性問(wèn)題。比特幣是對(duì)“礦工”參與的激勵(lì)。如果不用它,對(duì)參與者的激勵(lì)設(shè)計(jì)怎樣才有效?對(duì)此,業(yè)界尚無(wú)令人滿意的答案。

● 形成區(qū)塊的耗能、算力和時(shí)間要求是另一個(gè)挑戰(zhàn)。采用簡(jiǎn)化合約規(guī)則的私有鏈?zhǔn)且粋€(gè)暫時(shí)解決方法。

● 全球分布式記賬還有一個(gè)實(shí)體資產(chǎn)和虛擬映射資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的問(wèn)題。在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)數(shù)字化的領(lǐng)域,例如金融,對(duì)應(yīng)問(wèn)題比較容易解決。在實(shí)體資產(chǎn)屬性難以用代碼來(lái)穩(wěn)定和獨(dú)特表達(dá)的領(lǐng)域,它需要?jiǎng)?chuàng)造性的解決方案。例如,同屬于知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域,繪畫(huà)、雕塑等比較容易對(duì)應(yīng),小說(shuō)中的文字段落就比較難。

● 人們?cè)噲D把區(qū)塊鏈嫁接到其它技術(shù)中去,或者利用成熟技術(shù)彌補(bǔ)它的不足。例如,用內(nèi)置的RFID來(lái)解決實(shí)體資本和映射資本對(duì)應(yīng)的問(wèn)題。

圖3顯示了過(guò)去幾年區(qū)塊鏈的多元化進(jìn)程。目前,以“以太坊”為代表的開(kāi)源平臺(tái)試圖克服第一代技術(shù)的諸多缺陷,開(kāi)發(fā)多用途的應(yīng)用軟體。新發(fā)展方向包括解決“陌生人之間去信任”,允許用戶任意創(chuàng)建高級(jí)智能合約,實(shí)施去中心化的網(wǎng)絡(luò)交易關(guān)系管理。

按照區(qū)塊鏈信徒的說(shuō)法,區(qū)塊鏈創(chuàng)造智能信任(coded trust),只要能夠數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化交易關(guān)系,就可以運(yùn)用區(qū)塊鏈的去中心化管理。不過(guò),實(shí)情遠(yuǎn)比技術(shù)派浪漫描述的復(fù)雜。

3、區(qū)塊鏈解決的不是智能信任問(wèn)題,而是“不信任”問(wèn)題

愛(ài)因斯坦說(shuō):如果給我一個(gè)小時(shí)解決地球問(wèn)題,我要花59分鐘搞清楚這是一個(gè)什么問(wèn)題。搞錯(cuò)了問(wèn)題,解答便是緣木求魚(yú)。用區(qū)塊鏈替代人際信任就屬于搞錯(cuò)了問(wèn)題。

區(qū)塊鏈的“去信任”解決的是“不信任”的問(wèn)題。它自動(dòng)執(zhí)行完成交易過(guò)程中必要的“不信任”,讓信息無(wú)疑。但無(wú)法編程的含有情感的“相信”活動(dòng)超出了它的能力范圍。

區(qū)塊鏈對(duì)管理的直接影響在改寫(xiě)組織的邊界。

從新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)到新制度經(jīng)濟(jì)學(xué),圍繞商業(yè)組織的邊界問(wèn)題,經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出“為何要有公司?”“公司怎樣組織活動(dòng)的?”“為什么以這種方式而不是其它方式來(lái)組織公司活動(dòng)?”

從科斯(R. Coase)、諾斯(D.North)、威廉姆斯(O.Williamson)到哈特( O. H a r t ) 和霍姆斯特姆( B.Holmstrom),幾代諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者都集中關(guān)注上述基本問(wèn)題。

他們有下列共識(shí):

第一,契約活動(dòng)與治理結(jié)構(gòu)要一一對(duì)應(yīng)。

第二,契約很難事先巨糜無(wú)遺,事中如期如愿,事后面面俱到。不完全合約普遍存在。

第三,產(chǎn)權(quán)和交易成本影響經(jīng)濟(jì)合約活動(dòng),畫(huà)出公司邊界。

第四,資產(chǎn)是否能夠明晰化(Asset specificity)和交易成本類(lèi)型(談判、評(píng)估、監(jiān)控、信息獲取、違約執(zhí)行等)影響合約各方的行為表現(xiàn)。

第五,為促進(jìn)合作,也為避免劫持、搭便車(chē)、互害的集體行動(dòng)、道德危害、公地悲劇,合約主體選擇最能經(jīng)濟(jì)化交易成本的治理結(jié)構(gòu):等級(jí)式的公司、自愿交易的市場(chǎng)和靈活的混合型“關(guān)系合約”(Relational contracting)。

第六,可信度(Trustworthiness)能中和彌補(bǔ)資產(chǎn)難清晰化,交易成本難經(jīng)濟(jì)化的契約問(wèn)題。所以,不完全的合約多少都涉及到可信度,都包含一定程度的“關(guān)系合約”。

區(qū)塊鏈技術(shù)學(xué)派認(rèn)為智能合約可以解決不完全合約的問(wèn)題,因此全面改寫(xiě)組織與個(gè)人之間的合約關(guān)系,甚至促生嶄新的區(qū)塊鏈組織。它讓人與人之間的合作免除各種上述的合同危害,保障知識(shí)產(chǎn)權(quán)個(gè)人化,允許微點(diǎn)原子化的交易,激勵(lì)人人參與的社會(huì)經(jīng)濟(jì)合作、降低交易成本,控制平臺(tái)大公司壟斷、實(shí)現(xiàn)人造、人有、人享的智能信任社會(huì)。這是區(qū)塊鏈的烏托邦,是可以不斷接近的理想,但不可能成為完全實(shí)現(xiàn)的社會(huì)藍(lán)圖。

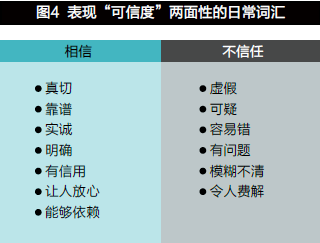

從創(chuàng)世區(qū)塊鏈開(kāi)始,中本聰和他的精神傳人做的都是“去信任”技術(shù),即人與人之間的信任不可靠,不信任人的言行是第一假設(shè),區(qū)塊鏈用算法解決不信任問(wèn)題,去信任的技術(shù)保障“信息無(wú)疑”。但是,契約活動(dòng)中的可信度不僅有“不信任”的成分,還有“相信”的成分。二者不是簡(jiǎn)單的此消彼長(zhǎng)的替代關(guān)系。區(qū)塊鏈擅長(zhǎng)解決前者,卻弱于后者。

正確理解區(qū)塊鏈“去信任”本質(zhì)的第一步是理解“相信”和“不信任”是兩個(gè)有聯(lián)系、但又有顯著差別的社會(huì)心理活動(dòng)和認(rèn)知決策活動(dòng)。然后,我們方能看到傳統(tǒng)類(lèi)型的組織將始終存在。最后,在認(rèn)清“相信”和“不信任”之間的關(guān)系后,我們才能有效地運(yùn)用區(qū)塊鏈去提升組織可信度。

“讓凱撒的歸凱撒!”區(qū)塊鏈支持下的智能合約可以有效解決可編程的“信息無(wú)疑”問(wèn)題。相關(guān)的組織任務(wù)必須是:能夠明確界定、量化和數(shù)字化的;過(guò)程和結(jié)果屬性明晰;無(wú)需頻繁變動(dòng)和調(diào)整的合約承諾;沒(méi)有必須考慮的未來(lái)不確定性。

但是,區(qū)塊鏈智能合約不適合處理下列組織任務(wù):過(guò)程和結(jié)果始終在動(dòng)態(tài)變化中,例如營(yíng)銷(xiāo);任務(wù)的性質(zhì)隨參與者意愿變化而調(diào)整,例如客服;情感因素有重大影響力,例如終極關(guān)懷;沖突和妥協(xié)是主旋律,例如跨公司產(chǎn)品創(chuàng)新。

所以,區(qū)塊鏈適合解決婚前財(cái)產(chǎn)登記的契約問(wèn)題,但不適合處理戀愛(ài)過(guò)程。

簡(jiǎn)言之,區(qū)塊鏈技術(shù)可以應(yīng)用到解決不信任問(wèn)題,并達(dá)到信息無(wú)疑的效果。但是,它很難應(yīng)用到“相信”上,因?yàn)?ldquo;相信”更多的是主觀心理狀態(tài)和個(gè)人選擇。

“相信”指的是“無(wú)論是否有監(jiān)控方法,一方都愿意向?qū)Ψ绞救酰驗(yàn)槭救醴秸J(rèn)為對(duì)方總會(huì)善待自己”(R.Mayer)。用意義心理學(xué)家弗蘭克爾(Viktor Frankl)的理論來(lái)解釋?zhuān)?ldquo;相信”是第二性的,派生的,無(wú)法直接通過(guò)具體行為而實(shí)現(xiàn),只能間接在升華的層次去個(gè)人體會(huì)。

用日常語(yǔ)言分析的方法,我們可以看到“相信”和“不信任”兩個(gè)變量之間的差別(見(jiàn)圖4)。

“相信”更多與人的內(nèi)在心理活動(dòng)有關(guān),是受個(gè)人情感影響的主觀感受。“不信任”往往是基于一些事實(shí)線索而做出的理性推測(cè)。

不信任有兩方面的因素:第一是引發(fā)因素。它包括環(huán)境和任務(wù)陌生,有不確定性,過(guò)程復(fù)雜,要求超出常人基本能力,盲目信任后果嚴(yán)重。第二是保障因素。環(huán)境和任務(wù)性質(zhì)要求合規(guī)、警覺(jué)。猜疑和監(jiān)控是理解認(rèn)知活動(dòng)的必要部分,是建立共識(shí)的必要溝通活動(dòng)。

當(dāng)上述兩種因素都被包括和控制之后,不信任可以消除,信息可以保障無(wú)疑。在這個(gè)基礎(chǔ)之上,人際關(guān)系的情感交往可能派生出信任。但是,不信任消除不是產(chǎn)生信任的充分必要條件。如學(xué)者盧米紐(Fabrice Lumineau)的研究顯示:“相信”和“不信任”是兩個(gè)相關(guān)但不相同的變量。它們之間不是正反兩個(gè)方向的連續(xù)體,不是一方減弱,另一方就加強(qiáng)。關(guān)于二者的差異,可以用能否

責(zé)任編輯:售電衡衡

- 相關(guān)閱讀

- 區(qū)塊鏈

- 大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園

- 大數(shù)據(jù)應(yīng)用

-

5大重點(diǎn)任務(wù)11個(gè)重點(diǎn)細(xì)分 河北加快構(gòu)建省級(jí)能源大數(shù)據(jù)中心

-

能源互聯(lián)網(wǎng)注入數(shù)字經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能 電力大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)更多價(jià)值

-

中國(guó)首個(gè)100%利用清潔能源運(yùn)營(yíng)的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園投運(yùn)

2020-07-21清潔能源,清潔能源消納,青海

-

探索大數(shù)據(jù) 區(qū)塊鏈實(shí)現(xiàn)與能源互聯(lián)網(wǎng)良好契合

2020-06-09區(qū)塊鏈,電力行業(yè),能源互聯(lián)網(wǎng) -

基于區(qū)塊鏈的含安全約束分布式電力交易方法

-

區(qū)塊鏈在能源交易與協(xié)同調(diào)度的應(yīng)用前景:提升電力交易的自由度和實(shí)時(shí)響應(yīng)效率

2019-11-04區(qū)塊鏈在能源交易與協(xié)同