云計算守則:安全至上,人人有責

不過將數據保存在云環境中的一大障礙在于我們對于安全性的擔憂。前一陣子鬧得沸沸揚揚的“棱鏡門”事件敲響了警鐘,我們意識到美國國家安全局正將監控程序接入到各大網站當中瘋狂獲取用戶數據--這進一步增加了我們對于云環境下數據隱私遭受破壞的恐懼與擔憂。根據研究企業Forrester公司的估算,棱鏡門事件給云計算產業造成的隱性損失可能高達1800億美元。

拋開棱鏡門不談,與發展迅猛的云功能相比、云安全的前進腳步也確實顯得有些滯后。盡管目前已經有眾多法律及行業標準對信息的維護加以管控,云計算的可靠性、正常運行時間以及災難恢復措施等要素也已經得到顯著改善,但我們仍然沒能在監控、審計以及企業治理機制等領域迎來理想的解決辦法。舉例來說,安全監控的成熟程度遠遠低于運營績效監控。

直觀性的缺失被視為大部分管理人員拒絕云計算的主要阻力,因為他們無法及時發現當前運行狀態、所以也就無法及時做出反應以保障工作的正常進行。我們也可以理解許多管理員對于云環境下數據安全監控機制的不信任。畢竟與傳統的內部數據存儲體系相比,云計算所使用的硬件與網絡完全由第三方服務供應商所掌控。把自己的命脈交到別人手上,感覺當然不會太好。

盡管存在上述負面因素,我們仍然感覺到云計算技術普及的強烈動力--我們似乎必須要以某種形式將其引入自己的業務環境。鑒于數據總量、用戶及設備接入數量在當今時代下的持續走高,惟一能夠滿足客戶、員工以及合作伙伴對個人體驗及實時信息訪問能力要求的途徑就只有借助云服務了。

第一步要做的是決定哪種類型的云環境最適合自身組織對安全性的要求。為了確保數據能夠在云環境中得到正確保護,企業需要了解哪些數據將以云體系作為基礎、如何監控數據的訪問流程、目前存在哪些安全漏洞以及怎樣證明控制措施足以滿足監管職責。

隨著云計算的發展,某些安全問題可能有所緩和、但另一些問題則可能愈演愈烈,不過大家不必太過慌張--大部分傳統安全原則在云領域仍然有效。換言之,我們應該將保存在云體系中的數據當作本地數據加以保護與處理。

對數據資產進行評估是了解云安全級別需求的重要前提,因此我們必須重新審視安全策略并在必要時加以更新,從而使其能夠真正與變化相契合,最終讓現有基礎設施向云技術過渡之路變得更加通暢

責任編輯:和碩涵

-

發電電力輔助服務營銷決策模型

2019-06-24電力輔助服務營銷 -

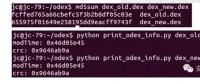

繞過安卓SSL驗證證書的四種方式

-

網絡何以可能

2017-02-24網絡