【解析】智能電網如何進入縣域電網

4)接納足夠容量的分布式可再生能源及分散儲能裝置也是配網實現自愈的重要措施之一。雖然淮陽不具備大規模建設分布式可再生電源的條件,但可選取部分開闊地區的建筑物作為試點,開發光伏建筑一體化項目,利用建筑的屋頂或幕墻進行太陽能發電,并接入電網。此外,在低壓用戶側,規劃建設智能化小區,通過構建在智能家居中的即插式混合動力汽車充電站實現分布式儲能。

2.2 完善的通訊系統

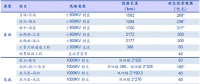

全縣所有110kV變電站系統通信采用光纖方式,通信站點為全縣所有110kV變電站、以及220kV淮陽變,具體設計包括:光纖通信工程設計,含傳輸路由、系統組成和設備配置等;縣調通信包括電源系統、調度交換系統和行政交換系統部分,限于智能配網自動化系統和用電信息采集系統均需通過通信系統完成終端設備與主站設備之間的雙向通信。考慮到智能配網終端設備和用電系統電表集中器數量眾多、分布范圍與數據傳輸量大,設計采用在環網柜、開關站和淮陽縣局配置SDH綜合業務接入及傳輸設備,沿全縣主網線路走徑敷設光纜,形成光纖環網方式的通信主網架,以保證數據傳輸實時性和通信故障的自愈能力。

2.3 智能化的調度自動化系統

除實現傳統的配電管理信息化功能(含業務定制、工作流管理、檢修計劃、操作票管理等)之外,智能化的調配一體化系統主站還可通過采集各終端數據,結合配網拓撲結構,監視電網運行,實現自動化控制、管理和配網自愈、用戶互動、高效運行、分布式電源靈活接入等智能化功能。

1)智能監視及優化。智能化監視與告警,能根據上傳信息發現配網運行薄弱點及其發展趨勢,并以專家知識庫為依據對電網越限等告警信息實現在線判別過濾,按照類型和輕重緩急分頁面顯示,并提供處理方案。智能可視化顯示。配網可視化技術可以提高配調人員警覺性,快速、準確掌握電力系統運行狀態,提高電網調度運行水平,同時減少調度員腦力勞動,為調度員運行值班提供更高效的監視方式[4]。視頻監視,在變電站、開閉所、環網柜等區域安裝攝像頭,實現對一次設備現場的視頻監視,即時發現問題,并防火防盜等。

2)智能自愈。除前面論述的故障處理功能外,對于沒有安裝配電終端的地區,可以根據用戶打來的電話進行故障定位、隔離和恢復,這應作為饋線自動化功能的重要補充。詳細的用戶信息支持可以提高供電可靠性和減少停電時間,同時可與95598結合,更好地服務用電客戶。

3)用戶智能化管理。該功能的目標是實現安全、經濟、可靠和人性化的用戶響應及其互動系統。用電信息采集。實現電力企業與用戶之間的雙向信息互動功能,提高電能計量、自動抄表、預付費等業務的自動化程度,為電力用戶提供用電信息查詢和電費交納服務,為開展其他增值服務奠定基礎,也為促進智能家居、智能樓宇和智能小區的全面發展創造條件。負荷控制。改善電網負荷曲線形狀,使負荷均衡地使用,提高電網運行的經濟性、安全性和投資效益。防竊電分析。采用電能和電流平衡法2種技術手段實現防竊電。智能電表采集分析。具有智能電表的采集、統計、分析、控制等功能,能以WEB的方式顯示每個電表的電量曲線,統計分時電量、分時計費、設備用電特性等,并可以基于因特網遠程查看。WEB信息網建設。客戶可以在WEB上實現用電信息查詢、用電業務辦理、用戶信息錄入等功能,實現電子營業廳。

2.4 新型供用電設施的利用

1)風光互補路燈。風光互補路燈系統具備風能和太陽能產品的雙重優點。它是一套獨立供電系統,在風、光任一或同時具備時都可以發電并儲存在蓄電池,由蓄電池向負載提供電力。路燈開關無須人工操作,由智能時控器自動感應天空亮度進行控制。

2)電動汽車智能充電站。智能電網技術的發展,使得電動汽車、智能充電站并不僅僅是一個用電單元,其基本特征是一個智能化的能量交換管理中心,或者可以認為是一個能量ATM機,按照管理規約,可以作為一個種子BT單元,進行動態的能量下載或上傳。在緊急的情況下,它可以作為智能電網一個堅強的支撐節點,有效地保障智能電網的穩定運行。首期擬在淮陽建設一個固定式的電動汽車智能化充電站,進線電源采用低壓380V三相四線制,充電站的額定功率為30kW,預計投資費用約100萬元。隨著智能充電站的建設,可根據當地城市電動汽車發展的情況選擇并驗證適當的充電站運營模式,推動當地電動汽車及智能充電站的商業化、產業化過程。隨著電動汽車對于充電站的技術要求逐步向充電快速化、通用性、智能化、電能轉換高效化以及集成化等方向發展,智能充電站的技術水平也會隨之不斷提升,從而為智能電網的建設奠定基礎。3)在未來電網中大力推廣家庭風、光智能發電系統和生物質能發電系統,白天有風、太陽比較好的情況下可以發電,不僅能滿足自用,在負荷高峰是還可以對電網進行供電,在晚上或者無風的時間,從電網上取電滿足生活用電。而同時生物質能發電系統(如沼氣發電、秸稈發電)這些小型發電不僅解決了家庭生活用電需求,更是滿足了低碳、環保的要求。

3.縣域智能電網未來展望

現有的縣域智能電網設計在發、輸、配、用各個環節中的眾多元素上體現了智能化的特點,除了在實踐中需進一步完善外,還可根據計算機軟硬件系統及電力市場模式的發展狀況,適時開展建設應急系統與培育需求側電力交易的工作。

3.1 應急系統

地震、洪水、颶風等自然災害的發生具有不可預知性,因此,在智能電網改造中應加入應急系統。堅強的一次系統是電力可靠性最基本的物質基礎[5],同時也提出了在極端外部環境引發的巨型停電災難下,需要為調度員引入氣象、地質等非電氣信息,電力系統應急系統應運而生。應急指揮中心應用系統是在充分整合現有信息資源基礎上形成的包括電網信息、GPS、GIS、雷電定位信息、變電站視頻信息、生產信息、應急預案、應急組織機構管理、彩信(短信)發布、消息發布、氣象信息、物資信息、歷史演習或應急處理案例在內的綜合應急信息管理平臺,是一個通過軟件系統和網絡通道形成統一的信息傳遞、共享、分析和決策的信息平臺,它通過對于來源于電網的故障信息、來源于氣象和地震等單位的自然災害預警信息、來源于政府的相關公共災難信息的整合集中形成應急系統的啟動源泉,并給出相應的提示;由應急過程指揮系統構成整個系統運轉,結合整個電網資源支持信息系統以及整個應急過程的對方信息發布系統構成整個應急指揮的過程管理系統;系統相關的專家保障資源人員保障資源、物資保障資源和預案保障資源通過相應的應急保障體系的維護端進行數據的維護和更新;整個應急過程完結后的應急系統的善后處理工作由善后恢復體系完成,其包括應急工作的總結、歷史應急情況的查詢、物資消耗的補充及人員工作量的統計等。

3.2 需求側電力交易

用戶能夠根據電力市場中負荷高峰時段的高實時電價信號和自身電力需求,通過雙向式終端智能儀表及其通訊設備,主動消減負荷,或轉移它至分散電源,從而降低電網的負荷峰值,這一過程被稱為需求響應(DemandRespond,DR)。DR可以降低電力市場中的實時電價水平,給用戶帶來經濟實惠,另一方面,由于設備容量通常是按最大負荷水平設計,因此實施DR可減少電力系統建設成本。DR是智能電網的標志性特征之一,但通常需要在電力市場零售競爭模式下才能開展。

責任編輯:電朵云

-

權威發布 | 新能源汽車產業頂層設計落地:鼓勵“光儲充放”,有序推進氫燃料供給體系建設

2020-11-03新能源,汽車,產業,設計 -

中國自主研制的“人造太陽”重力支撐設備正式啟運

2020-09-14核聚變,ITER,核電 -

探索 | 既耗能又可供能的數據中心 打造融合型綜合能源系統

2020-06-16綜合能源服務,新能源消納,能源互聯網

-

新基建助推 數據中心建設將迎爆發期

2020-06-16數據中心,能源互聯網,電力新基建 -

泛在電力物聯網建設下看電網企業數據變現之路

2019-11-12泛在電力物聯網 -

泛在電力物聯網建設典型實踐案例

2019-10-15泛在電力物聯網案例

-

權威發布 | 新能源汽車產業頂層設計落地:鼓勵“光儲充放”,有序推進氫燃料供給體系建設

2020-11-03新能源,汽車,產業,設計 -

中國自主研制的“人造太陽”重力支撐設備正式啟運

2020-09-14核聚變,ITER,核電 -

能源革命和電改政策紅利將長期助力儲能行業發展

-

探索 | 既耗能又可供能的數據中心 打造融合型綜合能源系統

2020-06-16綜合能源服務,新能源消納,能源互聯網 -

5G新基建助力智能電網發展

2020-06-125G,智能電網,配電網 -

從智能電網到智能城市