誰+哪路軍能統(tǒng)治數(shù)字廣告業(yè)?

(視頻:建議在WiFi環(huán)境下觀看)

<iframe allowfullscreen="" class="video_iframe" data-src="https://v.qq.com/iframe/preview.html?vid=f01649n2rz3&width=500&height=375&auto=0" frameborder="0" height="502.5" scrolling="no" src="http://v.qq.com/iframe/player.html?vid=f01649n2rz3&width=670&height=502.5&auto=0" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; display: block; z-index: 1; width: 670px !important; height: 502.5px !important; overflow: hidden;" width="670"></iframe>

數(shù)字營(yíng)銷似乎有著“先動(dòng)優(yōu)勢(shì)”的“潛規(guī)律”。GE的營(yíng)銷主管Linda Boff曾稱,“早早利用新平臺(tái)的公司品牌可從中獲得巨大收益,因?yàn)檫@些用戶對(duì)營(yíng)銷廣告的忍耐沒到達(dá)極限。”不過放大到現(xiàn)代營(yíng)銷圈中,其實(shí)“先動(dòng)優(yōu)勢(shì)”還存在何種情況下最有效的問題。與其說“先動(dòng)”,不如說“解心”。“心”是消費(fèi)者的心。

這是一個(gè)“后廣告時(shí)代”

從廣告制作和投放的角度上來說,跟蹤、抓取和“解碼”后的消費(fèi)者行為數(shù)據(jù)是廣告代理商“賴以生存”的基礎(chǔ)。隨著數(shù)字營(yíng)銷的發(fā)展,我們能在瀏覽各種網(wǎng)頁時(shí)看到自己留下的“行為影子”。這其中最大的“功臣”就是Cookie跟蹤工具。廣告代理商可根據(jù)Cookie的反饋數(shù)據(jù)辨別和區(qū)分用戶身份,獲取其行為習(xí)慣等信息,從而能實(shí)現(xiàn)定向廣告投放。而手機(jī)的出現(xiàn)似乎成了Cookie的“墳?zāi)?rdquo;。當(dāng)對(duì)跨屏廣告的用戶勾勒需求逐漸暴露出Cookie的短板之后,部分軟件及網(wǎng)頁的內(nèi)置追蹤器(trackers)開始替代Cookie大行其道。

但一個(gè)網(wǎng)頁的追蹤器數(shù)量往往會(huì)超出我們的想象。根據(jù)Ghostery報(bào)告,一些著名網(wǎng)站的追蹤器可能會(huì)多達(dá)上十個(gè),例如公開信息顯示,科技商業(yè)網(wǎng)站Business Insider有18個(gè),華爾街日?qǐng)?bào)22個(gè),《紐約時(shí)報(bào)》最多有26個(gè)。追蹤器及其他代碼腳本的一個(gè)直接影響就是對(duì)用戶加載網(wǎng)頁時(shí)間的延長(zhǎng),并虛耗其設(shè)備空間資源。更為重要的是,從某種意義上來說這些追蹤器已成了間諜軟件,在后臺(tái)偷偷記錄下用戶的偏好信息和數(shù)據(jù),以便分析后給用戶推送定向廣告。而這些行為都是秘密進(jìn)行的,且多數(shù)沒有得到用戶的允許。

所以在這種情況下,有越來越多的網(wǎng)絡(luò)用戶開始求助于唾手可得的瀏覽器攔截插件或獨(dú)立軟件。在看到消費(fèi)者的這一需求后,部分手機(jī)廠商也開始自主加入屏蔽插件及各種負(fù)載廣告的功能。以蘋果為例,兩年前,蘋果開始計(jì)劃禁止內(nèi)置“追蹤器”的應(yīng)用入駐其APP Store,雖然此舉一度被看作是為推廣其自身的Advertising Identifier技術(shù),但幾周前發(fā)布iOS 9版本時(shí),蘋果宣布在Safari中開放廣告攔截應(yīng)用的消息確實(shí)給許多網(wǎng)絡(luò)廣告內(nèi)容提供商打了一記響亮的耳光,于是iOS9開放下載當(dāng)天一款名為Peace的廣告攔截軟件立馬搶入蘋果商店收費(fèi)軟件榜首。

因此,有人說蘋果激活廣告攔截的舉措催生了非典型性的“后廣告時(shí)代”。在這個(gè)時(shí)代里,人們或許可以不再忍受各種斷了生財(cái)后路的各類“追蹤器”的監(jiān)視,也有權(quán)選擇拒絕網(wǎng)絡(luò)廣告推送。那么,網(wǎng)絡(luò)廣告商真的要“死”了嗎?

筆者認(rèn)為不然。正如開篇的廣告案例,在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和社會(huì)化創(chuàng)新營(yíng)銷快速發(fā)展的大環(huán)境下,“后廣告時(shí)代”的誕生更多的是在倒逼廣告內(nèi)容提供商的變革和挺進(jìn)。無論是原始的叫賣廣告,還是如今的數(shù)字營(yíng)銷,其本質(zhì)都是要觸及人的靈魂,讓消費(fèi)者心甘情愿地接受令他們賞心悅目、對(duì)其有價(jià)值的畫面或消息。而且并非僅有廣告的內(nèi)容,還包括廣告的發(fā)布渠道和推送形式。

只要廣告夠好,“移動(dòng)”單屏同樣能產(chǎn)生完美的效果

對(duì)于整個(gè)數(shù)字廣告行業(yè)來說,現(xiàn)階段在逐力解決的但依然沒有完全解決的是對(duì)精準(zhǔn)跨屏廣告投放的建設(shè)。

2012年之后,品牌營(yíng)銷進(jìn)入了數(shù)字化和程序化購(gòu)買時(shí)代。互聯(lián)網(wǎng)廣告商依靠對(duì)多方數(shù)據(jù)的打通、整合及運(yùn)用,能最快判斷設(shè)備用戶,建立同一用戶的不同設(shè)備間關(guān)聯(lián)。并且利用在線廣告實(shí)時(shí)競(jìng)價(jià)(RTB Real-Time Bidding)方式,廣告商不再受制于平臺(tái)的隔閡和缺乏對(duì)受眾肖像的精準(zhǔn)掌握,多媒體甚至LBS等跨平臺(tái)富媒體形式營(yíng)銷得以實(shí)現(xiàn)。但實(shí)際上在現(xiàn)階段,“真跨屏”的難度并不小,進(jìn)行用戶的映射匹配、同一用戶概率推算等可操作性較低,特別是在大規(guī)模投放時(shí)。因此,要做到在中國(guó)復(fù)雜的Android生態(tài)下的用戶識(shí)別、數(shù)據(jù)積累、程序化、原生廣告接入等儼然已經(jīng)是一個(gè)大課題。

但很多品牌主或廣告代理商并沒有轉(zhuǎn)一個(gè)彎想:為什么非要跨屏?如果利用“先動(dòng)優(yōu)勢(shì)”做好“移動(dòng)優(yōu)先”豈不是更好?或許未來更大的趨勢(shì)是移動(dòng)平臺(tái)可能呈現(xiàn)壓倒性的優(yōu)勢(shì),這樣的主次顛倒后,“跨屏”問題可以暫時(shí)忽略PC而著力研究不同移動(dòng)裝置之間的跨屏識(shí)別即可。也許在非典型性的“后廣告時(shí)代”,跨屏更不是一個(gè)問題,因?yàn)橹灰獜V告夠好,單屏同樣能擁有完美的效果。

1、但大數(shù)據(jù)+消費(fèi)者洞察依然是基礎(chǔ)

大數(shù)據(jù)的真正價(jià)值不在于它的大,而在于它的全——空間維度上的多角度、多層次信息的交叉復(fù)現(xiàn);時(shí)間維度上的與人或社會(huì)有機(jī)體的活動(dòng)相關(guān)聯(lián)的信息的持續(xù)呈現(xiàn)。不過,大數(shù)據(jù)只是基礎(chǔ),廣告創(chuàng)意人只是基于數(shù)據(jù)將獨(dú)立的消費(fèi)者導(dǎo)出具有真正全景、深入洞察能力的畫像模型。最基礎(chǔ)的大數(shù)據(jù)應(yīng)該是數(shù)據(jù)的擁有人,而最“走心”的廣告應(yīng)是體現(xiàn)人格、能與消費(fèi)者共創(chuàng)價(jià)值的廣告。

2、全域空間的創(chuàng)意營(yíng)銷是突破

消費(fèi)者的行為模式從原先的AIDMA模式逐漸向含有網(wǎng)絡(luò)特質(zhì)的AISAS模式發(fā)展,興趣與分享是其中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。全域代表著從時(shí)間、空間兩個(gè)維度上對(duì)AISAS模式的實(shí)踐。Campain(活動(dòng))式的廣告或許會(huì)成為未來品牌價(jià)值傳播最常用的一種營(yíng)銷方式,因?yàn)榛顒?dòng)所衍生的話題爆點(diǎn)、興趣分享和后續(xù)影響力都足以使消費(fèi)者在全域營(yíng)銷中能作為主體去體驗(yàn)、參與,從而萌生快樂或感動(dòng)。從而,注重對(duì)何種形式傳播、怎樣傳播進(jìn)行創(chuàng)意發(fā)想或許比苦思如何“跨屏”更容易引發(fā)消費(fèi)者共鳴。

3、廣告訴求轉(zhuǎn)向?qū)ι鐣?huì)根本性價(jià)值的探討

數(shù)字營(yíng)銷時(shí)代,對(duì)廣告公司的訴求制造也提出更高要求。單純的產(chǎn)品功能價(jià)值訴求注定是死胡同,為廣告主提煉出更加深層的人文和社會(huì)方面的價(jià)值是一種必然需求。在最近一篇總結(jié)預(yù)測(cè)中國(guó)數(shù)字營(yíng)銷發(fā)展趨勢(shì)的文章中,“傳遞正能量”已成為部分廣告商開始重視和著手策劃的內(nèi)容。在近幾年戛納創(chuàng)意節(jié)評(píng)選出的獎(jiǎng)項(xiàng)結(jié)果中,這樣的趨勢(shì)也有明顯體現(xiàn)。“通過創(chuàng)意的力量,構(gòu)建人與人之間的密切關(guān)系,并通過這種關(guān)系讓社會(huì)變得更好”不僅僅是社會(huì)制度和體系的推動(dòng),作為文化產(chǎn)業(yè)成員的數(shù)字廣告同樣有此職責(zé)。

誰+哪路軍能統(tǒng)治數(shù)字廣告業(yè)?

基于對(duì)以上三個(gè)方面的順應(yīng),今年8月,阿里巴巴旗下的互聯(lián)網(wǎng)廣告交易平臺(tái)阿里媽媽推出了一項(xiàng)全新的大數(shù)據(jù)營(yíng)銷平臺(tái)“達(dá)摩劍”,號(hào)稱具有“受眾正確、時(shí)間連貫、空間開放、閉環(huán)完整”四大數(shù)字營(yíng)銷領(lǐng)域內(nèi)前所未有的優(yōu)勢(shì)。一方面,“達(dá)摩劍”以阿里真人實(shí)效大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。另一方面,背靠龐大的全息大數(shù)據(jù)(即全網(wǎng)觸點(diǎn)、LBS及移動(dòng)場(chǎng)景等五個(gè)緯度),“達(dá)摩劍”致力于在全媒體范圍內(nèi)——而不僅僅局限于淘內(nèi),或是阿里的體系內(nèi)將廣告訴求通過不同的觸點(diǎn)的營(yíng)銷通路傳遞給消費(fèi)者。至此,由阿里平臺(tái)為基礎(chǔ)的閉環(huán)完整的營(yíng)銷鏈條得以全面建立。

其實(shí)“達(dá)摩劍”并不是開山之劍。現(xiàn)在國(guó)際市場(chǎng)上的廣告平臺(tái)第一和第二分別是Google和Facebook。這些大軍也曾試圖通過各種技術(shù)方式或渠道占據(jù)數(shù)字廣告業(yè)的半壁江山,以求一統(tǒng)江湖。

谷歌+ Doubleclick

DoubleClick基本上一直占據(jù)了全球數(shù)字廣告市場(chǎng)份額第一的地位。其生存的核心是DART技術(shù),也就是全面數(shù)據(jù)分析服務(wù)系統(tǒng)。不過放在今天來看,Doubleclick的數(shù)據(jù)獲取及分析方式與其他營(yíng)銷平臺(tái)并無二致:無非也是通過網(wǎng)頁瀏覽者的IP地址、和經(jīng)用戶同意加放的Cookie地址追蹤其行為習(xí)慣和廣告接收方式。但無論從技術(shù)的角度,還是營(yíng)銷的角度,建立與消費(fèi)者之間一對(duì)一的允許營(yíng)銷的互動(dòng)關(guān)系,才是DoubleClick公司真正最成功之處。

并且,通過另外通過各類并購(gòu),包括從DMP到DSP,谷歌基本上做到空間上的全域營(yíng)銷,搜索數(shù)據(jù)可用在DISPLAY、移動(dòng)廣告、展示廣告、視頻廣告。只不過很無奈的一點(diǎn)是,DoubleClick的數(shù)據(jù)追蹤也發(fā)現(xiàn)了一個(gè)事實(shí):廣告平臺(tái)上,有 56.1% 的廣告從沒被用戶看到,而廣告的平均觀看率僅為 50.2%。這也就意味著,無論是對(duì)于谷歌自身的DoubleClick還是其他的大數(shù)據(jù)營(yíng)銷平臺(tái),或許現(xiàn)階段的廣告方式并沒有找到合適的出路。看似以消費(fèi)者行為和喜好為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)研究,從而制定的營(yíng)銷策略或規(guī)劃真的是消費(fèi)者內(nèi)心需求的如實(shí)傳達(dá)嗎?所以,才會(huì)有如此多的用戶通過各種方式屏蔽廣告?才會(huì)有“命系瀏覽器廣告的谷歌,在其瀏覽器提供攔截廣告的插件”這樣具有諷刺意味的事情發(fā)生?

Facebook+ Atlas

作為強(qiáng)社交網(wǎng)絡(luò),F(xiàn)acebook在構(gòu)建專屬?gòu)V告平臺(tái)上似乎不遺余力想要與谷歌爭(zhēng)個(gè)高下。最明顯的就是Atlas平臺(tái)的推出。與Doubleclick類似,Atlas同樣是幫助廣告商橫跨多款設(shè)備跟蹤消費(fèi)者的行為,即便是用戶處于離線狀態(tài)。通過Atlas平臺(tái),F(xiàn)acebook將能夠在整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布精準(zhǔn)廣告,并借此與谷歌展開更直接的競(jìng)爭(zhēng)。

與其他廣告平臺(tái)不同,Atlas技術(shù)依賴的是Facebook用戶資料中的公共統(tǒng)計(jì)信息,不會(huì)使用陳舊的“cookies”渠道去判定一個(gè)用戶訪問某個(gè)網(wǎng)站的頻率。此外這一年,F(xiàn)acebook還通過多種創(chuàng)新方式以期進(jìn)一步掌握其用戶的個(gè)人興趣或喜好。例如,設(shè)置一鍵“購(gòu)買”按鈕、推出重新設(shè)置的“NOTES”、添加“新聞發(fā)現(xiàn)”等。只不過看似只為精準(zhǔn)營(yíng)銷的行為卻引發(fā)了不少社交用戶對(duì)于隱私的擔(dān)憂。

因此,從多個(gè)維度上來說,Doubleclick和Atlas都在盡力改變廣告的呈現(xiàn)方式和內(nèi)容,企圖為每一個(gè)用戶進(jìn)行愛好定制。但同時(shí),從現(xiàn)階段來說,廣告的“革命”還并未真正開始。用戶在某種程度上對(duì)展示廣告的厭倦依然存在。用“阿里媽媽”的話來說,Doubleclick能做到受眾和空間,但是解決不了時(shí)間和閉環(huán)的問題,因?yàn)槿狈?qiáng)賬號(hào)體系,也沒有電商承載完整鏈路。在社交媒體廣告市場(chǎng)上占到75%的份額的Facebook將強(qiáng)賬號(hào)體系和受眾信息結(jié)合得非常好,也是四項(xiàng)因素占其二,它缺乏的是全域營(yíng)銷和品效之間的鏈路。

然而,“阿里媽媽”的“四項(xiàng)優(yōu)勢(shì)”雖好,但我們依然能從中看到Atlas和Doubleclick的某些影子。究竟決定數(shù)字營(yíng)銷的命脈在何處,誰能統(tǒng)治數(shù)字廣告業(yè),現(xiàn)在還依舊是未知。不過,未來的可能性無窮。還是回到開篇時(shí)所講的,不管數(shù)字營(yíng)銷的出路在哪,“后廣告時(shí)代”是否真的已經(jīng)來臨,廣告的本質(zhì)都是“走心”和“解心”。能在“先發(fā)優(yōu)勢(shì)”下找對(duì)對(duì)消費(fèi)者有價(jià)值的廣而告之的方式,或許,就是它+那路軍真正能統(tǒng)治數(shù)字廣告業(yè)的那一天。

(文/涵云)

責(zé)任編輯:大云網(wǎng)

- 相關(guān)閱讀

- 碳交易

- 節(jié)能環(huán)保

- 電力法律

- 電力金融

- 綠色電力證書

-

碳中和戰(zhàn)略|趙英民副部長(zhǎng)致辭全文

2020-10-19碳中和,碳排放,趙英民 -

兩部門:推廣不停電作業(yè)技術(shù) 減少停電時(shí)間和停電次數(shù)

2020-09-28獲得電力,供電可靠性,供電企業(yè) -

國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局:推廣不停電作業(yè)技術(shù) 減少停電時(shí)間和停電次數(shù)

2020-09-28獲得電力,供電可靠性,供電企業(yè)

-

碳中和戰(zhàn)略|趙英民副部長(zhǎng)致辭全文

2020-10-19碳中和,碳排放,趙英民 -

深度報(bào)告 | 基于分類監(jiān)管與當(dāng)量協(xié)同的碳市場(chǎng)框架設(shè)計(jì)方案

2020-07-21碳市場(chǎng),碳排放,碳交易 -

碳市場(chǎng)讓重慶能源轉(zhuǎn)型與經(jīng)濟(jì)發(fā)展并進(jìn)

2020-07-21碳市場(chǎng),碳排放,重慶

-

兩部門:推廣不停電作業(yè)技術(shù) 減少停電時(shí)間和停電次數(shù)

2020-09-28獲得電力,供電可靠性,供電企業(yè) -

國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局:推廣不停電作業(yè)技術(shù) 減少停電時(shí)間和停電次數(shù)

2020-09-28獲得電力,供電可靠性,供電企業(yè) -

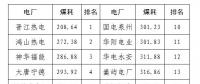

2020年二季度福建省統(tǒng)調(diào)燃煤電廠節(jié)能減排信息披露

2020-07-21火電環(huán)保,燃煤電廠,超低排放

-

四川“專線供電”身陷違法困境

2019-12-16專線供電 -

我國(guó)能源替代規(guī)范法律問題研究(上)

2019-10-31能源替代規(guī)范法律 -

區(qū)域鏈結(jié)構(gòu)對(duì)于數(shù)據(jù)中心有什么影響?這個(gè)影響是好是壞呢!