“不為人知”的碳匯效應(yīng)

2009 年12月底,在哥本哈根召開的聯(lián)合國氣候變化大會(huì)上,直到閉幕一刻,也未能在發(fā)達(dá)國家中期減排目標(biāo)的問題上取得任何進(jìn)展,碳排放分配所觸動(dòng)到的國家利益成為了絆腳石。

在一些科學(xué)家看來,這樣的結(jié)局并不難預(yù)料,倒是“改變地球”的預(yù)想多少有些硬傷,因?yàn)樗年P(guān)鍵前提是認(rèn)為人類可以通過減排和低碳的方式來影響氣候。問題在于:這樣的命題成立否?人類在多大程度上可以改變地球?此刻,或許地質(zhì)學(xué)家的觀點(diǎn)更為客觀。在他們看來,地球上的碳元素分別以不同的形態(tài)分布于地球表層的大氣圈、生物圈、水圈和巖石圈系統(tǒng)中,碳循環(huán)就是發(fā)生在四個(gè)圈層之間碳元素的相互轉(zhuǎn)換、運(yùn)移的過程。只要能夠找到有效途徑,將我們認(rèn)為過剩的碳從一個(gè)系統(tǒng)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)系統(tǒng)中,那么人類改變?nèi)颦h(huán)境與氣候的假設(shè)就不難成立。

碳酸鹽巖——地球最大、最活躍的碳庫

地球存在已有46億年之久,地球大氣的演變經(jīng)歷了三個(gè)階段:原始大氣、次生大氣和現(xiàn)代大氣。原始大氣的主要成分是氫和氦;次生大氣的主要成分是水、二氧化碳、甲烷、氮、硫化氫和氨等,與現(xiàn)代的火星有類似之處,其二氧化碳的濃度高達(dá)25%以上;現(xiàn)代大氣的主要成分是氮和氧,二氧化碳濃度僅為 0.03%~0.04%。地球大氣中如此巨量的二氧化碳去了哪里?經(jīng)過地質(zhì)學(xué)家長期的調(diào)查研究,認(rèn)為地球上的碳主要以有機(jī)碳和無機(jī)碳的形式存在。其中賦存于頁巖、碳酸鹽巖中的分散微粒有機(jī)碳占比很小,而現(xiàn)代地球上最大的碳庫實(shí)為儲(chǔ)存在碳酸鹽巖中的高達(dá)61×1015tC的無機(jī)碳,其碳量占全球總碳量的 99.55%。這也就解釋了二氧化碳的去向問題:古老的硅酸鹽巖與地球大氣中二氧化碳和水反應(yīng),產(chǎn)生碳酸鹽巖沉積、有機(jī)碳和氧氣,即碳匯效應(yīng)。伴隨著氧氣的出現(xiàn)和二氧化碳的減少,地球,這個(gè)原本沉默的星球才得以慢慢變成一個(gè)巨大的生命體。

碳酸鹽巖在地質(zhì)學(xué)中被歸類為可溶巖,即可以在雨水作用下發(fā)生溶解的巖石。大量的野外和室內(nèi)模擬結(jié)果顯示,碳酸鹽巖的溶解過程是十分敏感和快速的,巖溶地下洞穴中大量石筍、鐘乳石的沉積,就能充分說明這一點(diǎn)。石筍、鐘乳石的沉積是雨水對(duì)可溶巖的溶解,隨水流至洞穴,因飽和或過飽和的巖溶水在運(yùn)移過程中條件的改變,水體中部分二氧化碳溢出,重新變成碳酸鈣沉積而成,洞穴頂板的厚度常常為幾米甚至到幾百米不等,洞內(nèi)形成石筍的滴水對(duì)地表降雨的響應(yīng)時(shí)間最短可以不足1小時(shí)。同時(shí),水體中無機(jī)碳的濃度變化會(huì)隨著地表溫度、降雨、植被、土壤情況的變化而變化。這一過程悄無聲息,但效果驚人。長年的測(cè)試結(jié)果表明:只桂林片區(qū)就因土下石灰?guī)r的溶解過程,使得土壤向大氣釋放二氧化碳的年通量降低 25%。

碳酸鹽巖溶解——沉默而驚人的碳匯效應(yīng)

大氣中溫室氣體如二氧化碳濃度的升高被認(rèn)為是全球氣候變暖的最主要因素。全球氣候模型顯示,大氣中二氧化碳體積分?jǐn)?shù)每上升1倍,則大氣溫度將上升6℃。而通過對(duì)大氣二氧化碳的長期監(jiān)測(cè)表明,大氣二氧化碳濃度在工業(yè)革命時(shí)期,開始呈現(xiàn)持續(xù)的上漲,即人類對(duì)化石燃料的大量使用,將埋藏在巖石圈中的有機(jī)碳燃燒成大氣圈里的二氧化碳,成為地球變暖的“罪魁禍?zhǔn)?rdquo;。

為應(yīng)對(duì)氣候變化,1992年6月4日在巴西里約熱內(nèi)盧舉行的聯(lián)合國環(huán)境發(fā)展大會(huì)上通過了第一個(gè)全面控制二氧化碳等溫室氣體排放的國際公約——《聯(lián)合國氣候變化框架公約》(以下簡稱《公約》)。1995年至今,《公約》規(guī)定每年召開一次締約方會(huì)議,提出了一系列緩解大氣升溫的措施,包括二氧化碳減排、植樹造林、二氧化碳回收等措施。

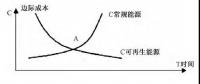

《公約》中大力倡導(dǎo)的植樹造林是基于綠色植物的光合作用,將 大氣中的二氧化碳與水結(jié)合形成植物體,從而完成的“看得見、摸得著”的碳匯過程。這一過程通俗來說,就是把本應(yīng)釋放到大氣中的碳給固定住。最常被提到的碳匯形式 通常就是森林碳匯。除此之外, 還包含藻類碳匯、海洋碳匯、巖石碳匯、漁業(yè)碳匯,等等。植物光合作用過程,將大氣中的二氧化碳轉(zhuǎn)移到生物圈中,被認(rèn)為對(duì)緩解地球變暖有良好效果。那么,與之相比,巖溶作用將大氣中的二氧化碳轉(zhuǎn)移到水圈中,是否也能產(chǎn)生足夠大的碳匯效應(yīng),對(duì)地球變暖產(chǎn)生有效緩解作用呢?

巖溶作用將大氣中的二氧化 碳轉(zhuǎn)移到水圈中,是否也能產(chǎn)生足夠大的碳 匯效應(yīng),對(duì)地球變 暖產(chǎn)生有效緩解作用呢?#e#

根據(jù)我國1981年至2000年間的統(tǒng)計(jì) ,森林、灌草、陸地植被年均碳匯通量分別為0.075PgC/a、0.019PgC/a和0.101PgC/a,而基于九大水流域數(shù)據(jù)的估算,中國碳酸鹽巖溶解的過程中產(chǎn)生的碳匯通量為0.03~0.072 PgC/a,取中間值0.051PgC/a與上述三種碳匯方式對(duì)比,即碳酸鹽巖溶解的碳匯通量分別是陸地植被的 50.5%、森林的 68%、灌草叢的2.68倍。換個(gè)更為形象的角度,中國陸地植被年碳匯通量相當(dāng)于同期中國工業(yè)二氧化碳排放量的 15.35%,則碳酸鹽巖溶解產(chǎn)生碳通量相當(dāng)于排放量的7.75%。

對(duì)全球而言,植物的光合作用將消耗大氣二氧化碳。每年陸地森林生態(tài)系統(tǒng)將產(chǎn)生1.71PgC/a 的凈碳匯通量,土壤有機(jī)碳庫可產(chǎn)生凈碳通量0.80PgC/a;全球碳酸鹽巖溶解轉(zhuǎn)移碳匯通量為0.55PgC/a,這一數(shù)值相當(dāng)于全球森林碳匯通量的33%、土壤碳匯通量的70%,相當(dāng)于全球化石燃料排放碳量的7.80%。

與植物碳匯不同的是,由于碳酸鹽巖溶解過程是以清潔、透明的 巖溶水的形式存在,肉眼無法察覺,只有通過專門的儀器設(shè)備才能監(jiān)測(cè)到,故而,碳酸鹽巖溶解產(chǎn)生的碳匯過程也被稱為靜悄悄卻有大作為的碳匯。

責(zé)任編輯:繼電保護(hù)

- 相關(guān)閱讀

- 碳交易

- 節(jié)能環(huán)保

- 電力法律

- 電力金融

- 綠色電力證書

-

碳中和戰(zhàn)略|趙英民副部長致辭全文

2020-10-19碳中和,碳排放,趙英民 -

兩部門:推廣不停電作業(yè)技術(shù) 減少停電時(shí)間和停電次數(shù)

2020-09-28獲得電力,供電可靠性,供電企業(yè) -

國家發(fā)改委、國家能源局:推廣不停電作業(yè)技術(shù) 減少停電時(shí)間和停電次數(shù)

2020-09-28獲得電力,供電可靠性,供電企業(yè)

-

碳中和戰(zhàn)略|趙英民副部長致辭全文

2020-10-19碳中和,碳排放,趙英民 -

深度報(bào)告 | 基于分類監(jiān)管與當(dāng)量協(xié)同的碳市場(chǎng)框架設(shè)計(jì)方案

2020-07-21碳市場(chǎng),碳排放,碳交易 -

碳市場(chǎng)讓重慶能源轉(zhuǎn)型與經(jīng)濟(jì)發(fā)展并進(jìn)

2020-07-21碳市場(chǎng),碳排放,重慶

-

兩部門:推廣不停電作業(yè)技術(shù) 減少停電時(shí)間和停電次數(shù)

2020-09-28獲得電力,供電可靠性,供電企業(yè) -

國家發(fā)改委、國家能源局:推廣不停電作業(yè)技術(shù) 減少停電時(shí)間和停電次數(shù)

2020-09-28獲得電力,供電可靠性,供電企業(yè) -

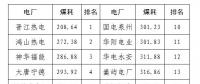

2020年二季度福建省統(tǒng)調(diào)燃煤電廠節(jié)能減排信息披露

2020-07-21火電環(huán)保,燃煤電廠,超低排放

-

四川“專線供電”身陷違法困境

2019-12-16專線供電 -

我國能源替代規(guī)范法律問題研究(上)

2019-10-31能源替代規(guī)范法律 -

區(qū)域鏈結(jié)構(gòu)對(duì)于數(shù)據(jù)中心有什么影響?這個(gè)影響是好是壞呢!