2019年儲能投資進(jìn)入爆發(fā)期:新能源緩解電網(wǎng)壓力 電網(wǎng)側(cè)儲能拉動鋰電池邊際需求

電力輔助服務(wù)及儲能市場的興起,將助力電網(wǎng)新能源消納。伴隨儲能的應(yīng)用,新能源裝機(jī)棄電率得到進(jìn)一步下降,未來隨著配額制、電力市場機(jī)制的改革,特高壓送受端壓力也將取得獲得疏通。儲能商業(yè)模式日漸清晰,2019年儲能投資有望爆發(fā)。

主要觀點(diǎn)

1、新能源發(fā)電對電網(wǎng)沖擊愈發(fā)強(qiáng)烈

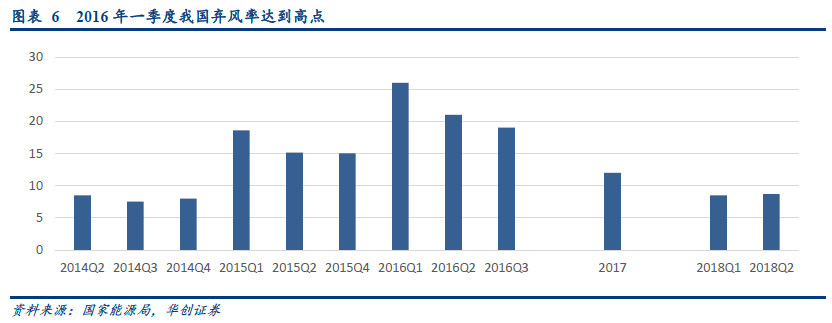

2017年底,我國總發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到1777GW,其中新能源發(fā)電裝機(jī)量比例已達(dá)到16.54%。新能源發(fā)電的新增裝機(jī)量已經(jīng)從2013年的28GW分三級臺階逐步提升至2017年的68GW,在新增裝機(jī)量中的占比達(dá)到50%。從2015年開始,我國棄電率水平迅速惡化。2017年,因新增新能源裝機(jī)量向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移,沖擊有所減弱。但是,部分省份的棄電率水平仍然在兩位數(shù)以上,并且全國年新增裝機(jī)量大概率將維持在60GW以上,對電網(wǎng)沖擊仍然強(qiáng)烈。

2、電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)日益復(fù)雜,調(diào)節(jié)能力亟待提升

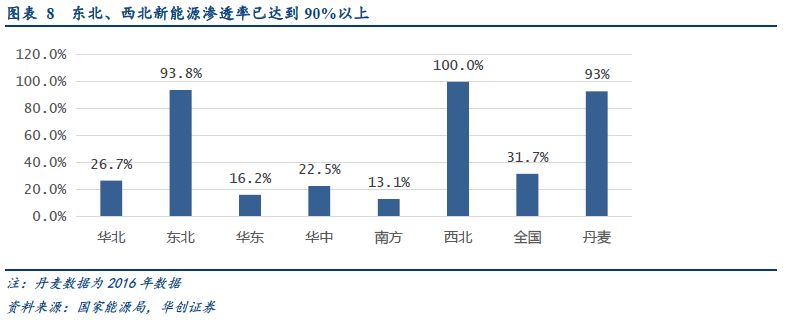

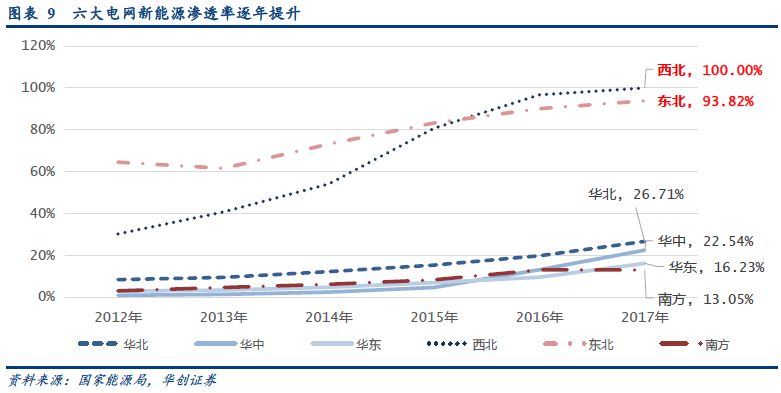

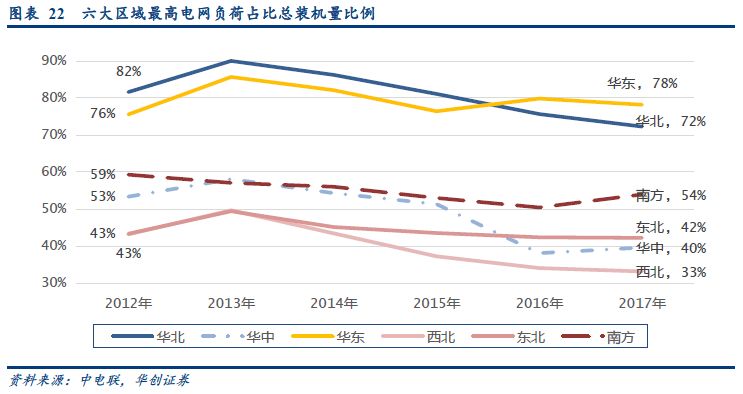

2018年上半年,全社會用電量同比增長9.8%,2017、2018年7月份最高電網(wǎng)負(fù)荷均保持了7%以上的同比增速。電網(wǎng)規(guī)模日益擴(kuò)大,同時新能源發(fā)電裝機(jī)量繼續(xù)保持高位。華東區(qū)域最高電網(wǎng)負(fù)荷在可調(diào)度的非新能源發(fā)電裝機(jī)中的比例已經(jīng)達(dá)到90%,電網(wǎng)調(diào)節(jié)壓力非常巨大。西北、東北區(qū)域2017年底的新能源滲透率分別達(dá)到93%、100%,已達(dá)到丹麥的水平。這些都對我國電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力提出了巨大挑戰(zhàn)。

3、輔助服務(wù)機(jī)制調(diào)整,棄電率惡化態(tài)勢得到有效遏制

2015年、2016年,東北、西北地區(qū)的輔助服務(wù)機(jī)制開始做出重大調(diào)整,西北地區(qū)大幅提高了服務(wù)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),東北地區(qū)建立了市場化報價機(jī)制,以火電為主的傳統(tǒng)能源參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)的積極性增強(qiáng),備用、調(diào)峰等工作量明顯提高,兩區(qū)域的棄電率惡化態(tài)勢得到顯著緩解。2018年上半年,全國棄風(fēng)率僅為8.7%,同下降5個百分點(diǎn),棄光率3.6%,同比下降3.2個百分點(diǎn)。

4、市場化輔助服務(wù)在全國推廣,為新能源、儲能發(fā)展鋪平道路

2017年開始,全國已經(jīng)有9個省份出臺了電力輔助服務(wù)市場化改革文件,福建、安徽、山東、新疆、寧夏率先啟動了調(diào)峰輔助服務(wù)的市場化運(yùn)作。借鑒東北地區(qū)調(diào)峰市場化的經(jīng)驗,這些地區(qū)已經(jīng)為新能源的進(jìn)一步發(fā)展鋪平道路。此外,山西、廣東等地區(qū)的調(diào)頻市場化改革也已經(jīng)啟動。市場化的調(diào)頻機(jī)制,為儲能參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)奠定了制度基礎(chǔ),儲能商業(yè)模式得以豐富,可獲得更體現(xiàn)其價值的經(jīng)濟(jì)收益。儲能參與電網(wǎng)調(diào)節(jié),也將反向促進(jìn)電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力的增強(qiáng)。

觀點(diǎn)1:新能源發(fā)電空間仍然巨大,2019年將迎新一輪成長周期

我國用電量未來幾年仍對于發(fā)電裝機(jī)的需求仍將保持在120GW左右。新能源將成為我國新增發(fā)電裝機(jī)的主力。華東、華中、南方地區(qū)新能源滲透率仍不足20%,擁有非常巨大的滲透空間。我們預(yù)計2019年,新能源發(fā)電在地方補(bǔ)貼、電力市場化改革政策的促進(jìn)下將會迎來新一輪成長周期。

觀點(diǎn)2:電網(wǎng)級儲能爆發(fā),對鋰電池需求邊際帶動提高

2018年上半年我國電化學(xué)儲能裝機(jī)量同比增長127%,其中電網(wǎng)側(cè)、輔助服務(wù)領(lǐng)域裝機(jī)量占比超過60%,且全部為鋰離子電池。從已經(jīng)公開的項目看,僅寧德時代在福建的儲能規(guī)劃第一期項目就達(dá)到100MWh,江蘇、河南共300MWh的電網(wǎng)側(cè)儲能項目也已開工,“火電+儲能”合計需求也將突破100MWh。我們認(rèn)為,從2019年開始,電網(wǎng)級鋰電池儲能需求將會達(dá)到GW級別,對于鋰電池需求的邊際帶動將顯著增強(qiáng)。

目錄

一、新能源規(guī)模逐年提升,調(diào)節(jié)能力不足是棄電的根本

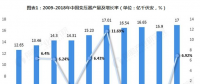

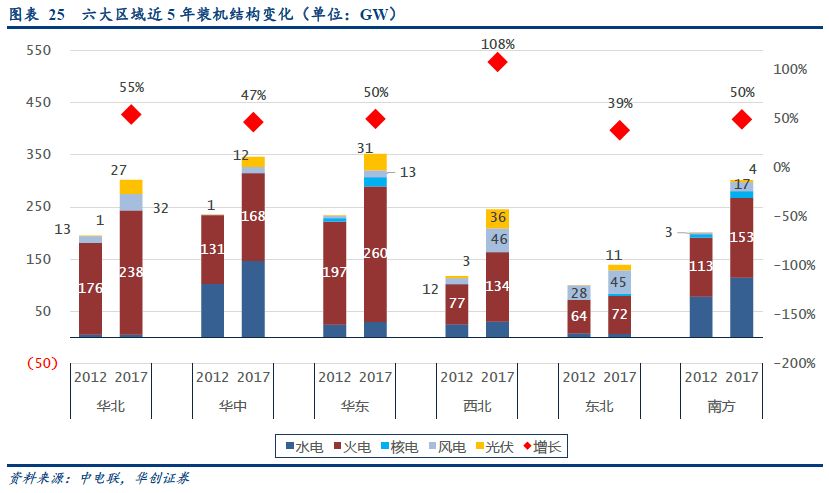

截至2017年底,我國發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到177703萬千瓦(約1777GW)。其中,火電裝機(jī)量1106GW、水電341GW、核電35.8GW、風(fēng)電163.7GW、太陽能發(fā)電130.3GW。2009年至今,我國發(fā)電裝機(jī)量增加了903GW,增長103%,其中新增火電裝機(jī)455GW,水電145GW,核電26GW,風(fēng)電146GW,光伏130GW。十年間,我國發(fā)電裝機(jī)總量增長103%,其中火電貢獻(xiàn)率50.4%,水、核、風(fēng)、光分別貢獻(xiàn)16.1%、2.8%、16.2%、14.4%。

非水可再生能源發(fā)電比例快速提高,從2009年的1.06%上升至2017年的16.54%。2009年,我國僅有風(fēng)電裝機(jī)17.6GW,太陽能發(fā)電裝機(jī)0.25GW,在總裝機(jī)量中占比僅為1.06%。2017年底,風(fēng)電、光伏合計裝機(jī)達(dá)到294GW,占比總裝機(jī)量的16.54%。從裝機(jī)總量來看,2009年底至今,風(fēng)電、光伏裝機(jī)量增長了約276GW,占全部新增裝機(jī)量903GW的31.7%,占比目前風(fēng)電光伏總裝機(jī)量的97.3%。

2017年我國新增發(fā)電裝機(jī)中風(fēng)電、光伏占比突破50%。從新增裝機(jī)量來看,近8年我國保持了年均9.2%左右的增速,非水可再生能源(主要為風(fēng)電、光伏)年新增發(fā)電裝機(jī)量占比逐年提升,從2009年的5%提高到了2017年的51%,總量達(dá)到68.1GW,裝機(jī)總量與占比均創(chuàng)歷史新高。2017年的風(fēng)電、光伏年新增裝機(jī)量達(dá)到68GW,同比2008年(約5GW)增長了12倍左右。

(一)新能源裝機(jī)實(shí)現(xiàn)“三級”臺階躍升

我國風(fēng)電、光伏年新增裝機(jī)總量已經(jīng)進(jìn)入到“第三級臺階”。從2013年,我國光伏裝機(jī)進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展開始,我國風(fēng)電、光伏的新增發(fā)電裝機(jī)容量,歷了三個臺階。第一級是2013、2014年,光伏、風(fēng)電裝機(jī)量各有漲跌,但總量均逼近30GW。第二季臺階是2015、2016年,風(fēng)電、光伏先后搶裝,兩年的新增裝機(jī)總量均突破50GW。2017年,中東部地區(qū)分布式光伏裝機(jī)量大幅提高,風(fēng)電+光伏裝機(jī)總量逼近70GW,裝機(jī)總量達(dá)到“第三級臺階”,在新增裝機(jī)中的占比已達(dá)到50.9%。

光伏撐起“第三級”臺階,向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移。2017年,風(fēng)電裝機(jī)量連續(xù)第二年下滑,僅有15GW,不足2015年的一半,而光伏裝機(jī)量達(dá)到53GW。但值得注意的是,光伏裝機(jī)量中有接近40%為分布式光伏裝機(jī),區(qū)域分布也大范圍向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移。從2015年開始,華中、華東區(qū)域,風(fēng)電、光伏裝機(jī)量在全部新增裝機(jī)量中的占比開始迅速提升,從2015年的3.5GW、5.7GW迅速提高到2017年的14.8GW、20.3GW。華北地區(qū)在2017年新能源裝機(jī)量在總新增裝機(jī)量也一躍提升到了17.1GW,同比增長48%。

(二)“第三級”沖擊減弱,東北、西北棄電問題仍然嚴(yán)峻

新能源發(fā)電新增裝機(jī)過多集中于三北地區(qū),對電網(wǎng)沖擊顯現(xiàn)。2015年,因為風(fēng)電搶裝,三北地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)量爆發(fā)式增長,不合理的快速裝機(jī)給三北地區(qū)的電網(wǎng)造成了巨大的沖擊,2015年、2016年棄風(fēng)、棄光率快速提高。從全國平均數(shù)據(jù)看,2015、2016年,我國棄風(fēng)率均在15%及以上,2016年一季度高達(dá)25%。從全國棄風(fēng)率數(shù)據(jù)看,2014年至2016年的棄風(fēng)情況,很直觀地反映出2015年、2016年“第二級臺階”對電網(wǎng)(主要“三北”地區(qū)電網(wǎng))的沖擊。

新能源發(fā)電裝機(jī)量開始向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移,2017年,三北地區(qū)之外的新能源裝機(jī)量。更多地集中在華東、華中。2017年,一方面“三北”地區(qū)受政策把控,新增風(fēng)電裝機(jī)量受到限制,另一方面,超過一半以上的分布式光伏更多的落地于中東部地區(qū)。因此,2017年的“第三級臺階”對電網(wǎng)的沖擊較為有限。

2017年底,東北、西北地區(qū)的新能源發(fā)電裝機(jī)量分別達(dá)到55GW、81GW。而2017年內(nèi),東北、西北地區(qū)最高用電負(fù)荷分別為59GW、81GW,新能源發(fā)電滲透率(新能源裝機(jī)量/最高電網(wǎng)負(fù)荷)分別達(dá)到94%、100%。2016年,丹麥、西班牙、葡萄牙的這一指標(biāo)分別為93%、78%、63%。按照2017年底的裝機(jī)量和年內(nèi)最大負(fù)荷情況看,東北、西北地區(qū)的新能源滲透率已經(jīng)達(dá)到與丹麥幾乎相同的水平。

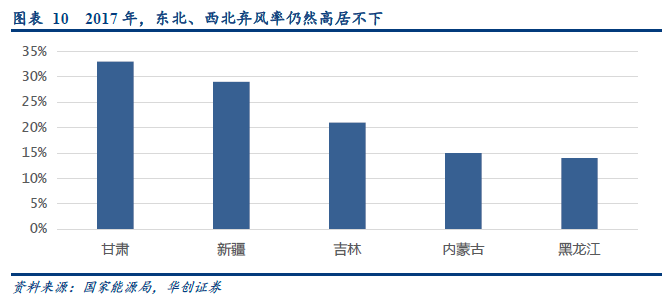

然而,東北、西北地區(qū)棄風(fēng)棄光率仍然較高。對電網(wǎng)調(diào)節(jié)影響更大的風(fēng)電,在2017年底東北、西北地區(qū)的裝機(jī)量分別達(dá)到了45GW、46GW,分別是全國風(fēng)電裝機(jī)總量的28%、27%。特別是東北地區(qū),風(fēng)電的滲透率高達(dá)76%。2015年開始,東北、西北地區(qū)風(fēng)電的無控制裝機(jī),對電網(wǎng)的沖擊可見一斑。2017年,東北、西北地區(qū)省份的棄風(fēng)率仍然高居不下。甘肅、新疆、吉林三省份的棄電率在20~35%之間不等。

(三)棄風(fēng)、棄光的本質(zhì)是參與電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)

電網(wǎng)安全的首要目標(biāo)就是保證發(fā)用電的實(shí)時平衡,需要發(fā)電側(cè)的不斷調(diào)節(jié)去擬合負(fù)荷曲線。新能源發(fā)電的出力是依賴于自然資源(光照強(qiáng)度、風(fēng)力強(qiáng)度),這些資源是不可控的,因此其實(shí)時最大出力是隨其資源波動且不可控的。為了保證電力系統(tǒng)的平衡,當(dāng)火電等調(diào)節(jié)空間不足的時候,就要限制新能源發(fā)電的出力大小,從而造成了棄風(fēng)、棄光的發(fā)生。因此,棄風(fēng)、棄光的本質(zhì)是新能源發(fā)電被迫參與電力系統(tǒng)的平衡調(diào)節(jié)。從一定角度上看,棄風(fēng)、棄光直接的凸顯出了我國電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力不足的情況。

風(fēng)電“反負(fù)荷”特性強(qiáng),光伏波動性更大。從擬合負(fù)荷曲線的角度看,在內(nèi)陸日內(nèi)風(fēng)資源更多的集中在夜晚,因此風(fēng)電的“反負(fù)荷”特性更為明顯。而光伏的日發(fā)電曲線(夜晚為零,正午最高的山峰狀曲線),與負(fù)荷曲線的擬合度更高。但是,光伏的光照資源在多云、陰天的時刻,發(fā)電短時波動更大。

二、電力系統(tǒng)日趨復(fù)雜,調(diào)節(jié)補(bǔ)償機(jī)制

目前,我國“三北”地區(qū)面臨較大的新能源滲透率提升問題,華東、華南等電網(wǎng)區(qū)域面臨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、電能替代等因素疊加新能源滲透帶來的電力系統(tǒng)復(fù)雜度快速提升的壓力。這些對電網(wǎng)的平衡提出了挑戰(zhàn),電網(wǎng)調(diào)頻、調(diào)峰、備用的需求日益劇增,調(diào)節(jié)能力亟待提升。

(一)用電量增速回升,電網(wǎng)負(fù)荷保持高速增長

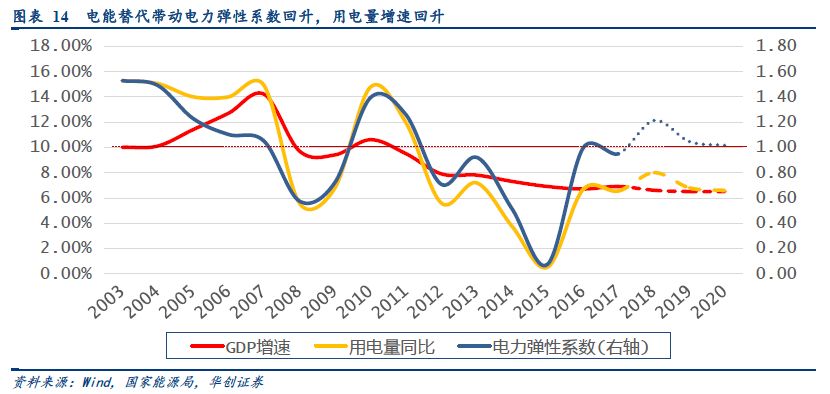

從電力消費(fèi)彈性系數(shù)來看(用電量增速與GDP增速比值),在經(jīng)過了2015年的增速低谷后,隨著供給側(cè)改革、電能替代等因素,2016年開始用電增速逐步恢復(fù)。在煤改電、新能源汽車、供給側(cè)改革等重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展變化、政策引導(dǎo)下,我國終端電力消費(fèi)在能源消費(fèi)中的比例正在逐步提升。2017年,全社會用電量增量達(dá)到3905億千瓦時,其中電能替代電量超過1200億千瓦時,電能替代對用電量增量貢獻(xiàn)超過了30%。

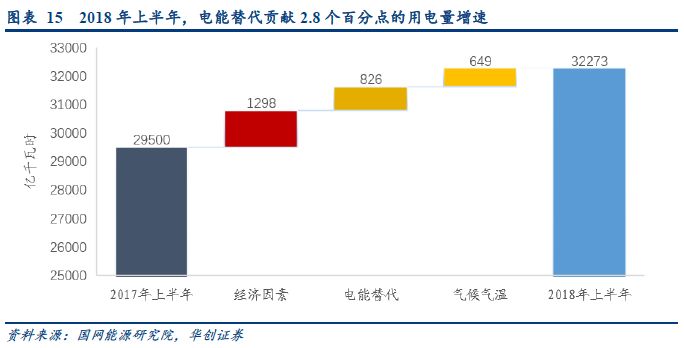

2018年上半年,我國用電量同比增速9.4%,遠(yuǎn)高于GDP增速6.8%。上半年,三大產(chǎn)業(yè)用電量和城鄉(xiāng)居民生活用電量的同比增速分別達(dá)到10.3%、7.6%、14.7%、13.2%,對全社會用電量增長的貢獻(xiàn)率分別為1.1%、56.9%、23.4%、19.1%。相比去年,二產(chǎn)用電量貢獻(xiàn)率下降12個百分點(diǎn)。我們認(rèn)為,隨著我國城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn),城鄉(xiāng)居民用電的邊際增量、增速正都在在逐年提升,反映出我國電能替代的趨勢已經(jīng)開始。根據(jù)國網(wǎng)能源院的數(shù)據(jù),上半年經(jīng)濟(jì)性因素貢獻(xiàn)4.4個百分點(diǎn),電能替代貢獻(xiàn)2.8個百分點(diǎn),氣候氣溫因素貢獻(xiàn)2.2個百分點(diǎn)。因此,未來三年我國全社會用電量增速有望進(jìn)入一個平臺期,保持年均6%~8%的增長空間。

我國主要電網(wǎng)的最高用電負(fù)荷快速提高。2017年7月,我國主要電網(wǎng)的合計最大用電負(fù)荷達(dá)到了926GW,同比增長7.8%,除華中電網(wǎng)外,其他區(qū)域均創(chuàng)歷史新高,繼續(xù)維持5~10%的增速。2018年7月,全國主要電網(wǎng)的合計最大用電負(fù)荷達(dá)到993GW,同比增長7.2%,再創(chuàng)歷史新高。

(二)華東電力“缺口”顯現(xiàn),配額制帶來裝機(jī)壓力

1、華東地區(qū)尖峰電力“缺口”擴(kuò)大

盡管從全國整體上看,我國電力整體呈現(xiàn)寬松的供需形勢,但是具體到區(qū)域電網(wǎng)來看,電力缺口問題已經(jīng)開始愈發(fā)嚴(yán)重。2017年夏季高峰期,國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)內(nèi)供應(yīng)缺口為667萬千瓦(約6.67GW),而今年缺口大概率將超過這一數(shù)字。

以江蘇為例,2018年1~5月,江蘇電網(wǎng)最高調(diào)度用電負(fù)荷為9191萬千瓦,同比增長21.26%。鹽城、宿遷、南京、泰州、南通、鎮(zhèn)江、淮安、揚(yáng)州、無錫等9個地區(qū)用電負(fù)荷達(dá)到兩位數(shù)增長,最高為鹽城地區(qū)達(dá)18.69%。1-5月,江蘇調(diào)度用電總量達(dá)2318億千瓦時,同比增長8.98%。此外,2018年6月底,各省經(jīng)信委、電力公司先后召開的迎峰度夏工作會議傳出電網(wǎng)夏季“缺口”數(shù)據(jù):河北南網(wǎng)600萬千瓦、山東500萬千瓦、湖北300萬千瓦、安徽200萬千瓦、江西80萬至100萬千瓦。今年以來,山東需求側(cè)相應(yīng)市場啟動、河南、江蘇大規(guī)模建設(shè)電網(wǎng)側(cè)儲能,這些跡象都反映出中東部地區(qū)的負(fù)荷結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化,電網(wǎng)面臨較大的調(diào)度壓力。

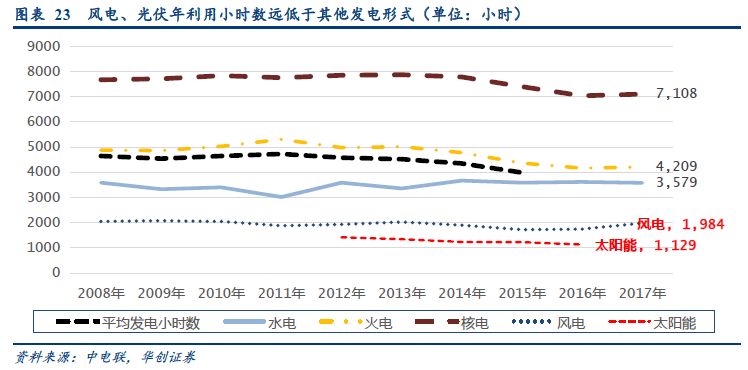

華東地區(qū)負(fù)荷壓力已經(jīng)凸顯。按照風(fēng)電、光伏的年利用小時數(shù)看,風(fēng)電的平均負(fù)荷率23%~30%,光伏僅為13%~16%,而火電、水電、核電平均負(fù)荷率水平分別為50%、40%、80%左右。同時,風(fēng)電、光伏的可調(diào)度性差,基本不具有向上的可調(diào)度備用能力。因此,在考慮電網(wǎng)可調(diào)度缺口壓力時,應(yīng)當(dāng)剔除風(fēng)電、光伏在裝機(jī)中的比例。我們扣除風(fēng)電、光伏的裝機(jī)量后發(fā)現(xiàn),華東、東北、華北地區(qū)在的這一指標(biāo)有所提高(見圖表24)。特別是華東地區(qū),2017年最高負(fù)荷在非新能源裝機(jī)量中的占比達(dá)到了90%,較2012年提高了12個百分點(diǎn),夏季調(diào)度壓力可見一斑。

分區(qū)域來看,南方區(qū)域、華中區(qū)域擁有較多的水電裝機(jī)容量,因此負(fù)荷在非新能源發(fā)電裝機(jī)量中的占比較低。東北地區(qū)冬季供暖需求大,熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組較多,因此負(fù)荷壓力也較小。西北電網(wǎng)是我國的火電基地,因此負(fù)荷占比非新能源裝機(jī)量比例也較低。華北、華東地區(qū)較為相似,不但裝機(jī)量(負(fù)荷規(guī)模)增速較快,新能源滲透比例也在快速提升。因此,這兩區(qū)域的的電網(wǎng)平衡壓力非常大。

2、配額制約束下,全國裝機(jī)量仍需維持高位

2018年3月23日能源局綜合司發(fā)布了《可再生能源電力配額及考核辦法(征求意見稿)》,意見稿對于2018年以及2020年各省級行政區(qū)域非水電可再生能源電力配額指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定,且該措施具有強(qiáng)制性。通過我們分析,我們發(fā)現(xiàn)2018年通過提升光伏、風(fēng)電發(fā)電小時數(shù)還可以較大的滿足需求,但是到2020年,如不能保證風(fēng)電、光伏的大比例裝機(jī),將難以滿足配額制的需求。

2020年,非水可再生能源發(fā)電量占比有望達(dá)到10.2%。2017年,我國用電總量63,086萬億千瓦時,其中新能源發(fā)電量4239萬億千瓦時,占比6.7%。以各省2017年的用電量為基礎(chǔ),按照2018年的配額指標(biāo)計算,全國總的指標(biāo)為8.1%;按照2020年的配額指標(biāo)計算,全國總的指標(biāo)為10.2%。我們假設(shè)2020年,我國非水可再生能源在全部用電量中的占比為10.2%,則2020年新能源發(fā)電量應(yīng)達(dá)到7912億千瓦時。

2018年國內(nèi)非水電可再生電力需求量為5614億千瓦時,相較2017年發(fā)電量缺口為1375萬億kWh(5614-4239=1375);2020年國內(nèi)非水電可再生電力需求量為8049億千瓦時,相較2017發(fā)電量缺口為3810億kWh。我們按照2020年全部由存量風(fēng)電、光伏裝機(jī)發(fā)電(也就是不考慮2020年新增裝機(jī)量)、風(fēng)電發(fā)電小時數(shù)2200小時、光伏1200小時測算,2018~2020年,風(fēng)電、光伏年均需新增裝機(jī)量仍將不低于70GW。2017年我國風(fēng)電光伏總裝機(jī)量為68GW,也就是說未來三年,我國風(fēng)電、光伏新增裝機(jī)量需要繼續(xù)維持在“第三臺階”并有可能進(jìn)一步向上提升。

(三)系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力不足,輔助服務(wù)意義日益重要

1、電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力亟待提升

2018年3月25日,發(fā)改委、能源局發(fā)布了《關(guān)于提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的指導(dǎo)意見》(發(fā)改能源〔2018〕364號),表示我國電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)靈活性欠缺、電網(wǎng)調(diào)度運(yùn)行方式較為僵化等現(xiàn)實(shí)造成了系統(tǒng)難以完全適應(yīng)新形勢要求,大型機(jī)組難以發(fā)揮節(jié)能高效的優(yōu)勢,部分地區(qū)出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的棄風(fēng)、棄光和棄水問題,區(qū)域用電用熱矛盾突出。為實(shí)現(xiàn)我國提出的2020年、2030年非化石能源消費(fèi)比重分別達(dá)到15%、20%的目標(biāo),保障電力安全供應(yīng)和民生用熱需求,需著力提高電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力及運(yùn)行效率,從負(fù)荷側(cè)、電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)多措并舉,重點(diǎn)增強(qiáng)系統(tǒng)靈活性、適應(yīng)性,破解新能源消納難題,推進(jìn)綠色發(fā)展。

2、調(diào)峰、備用服務(wù)對新能源消納意義重大

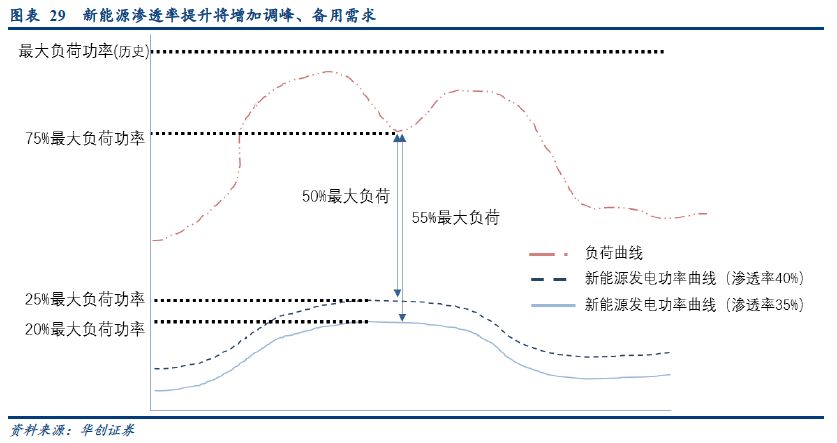

從極端的情況看,當(dāng)新能源滲透了達(dá)到100%之后,就有可能出現(xiàn)瞬時功率完全由新能源發(fā)電提供的情況(不考慮電網(wǎng)外送輸電)。也就是說,隨著新能源發(fā)電滲透率的提高,傳統(tǒng)能源(火電、水電、核電等)將越來越多的出現(xiàn)在某時段內(nèi)壓減發(fā)電功率的情況,并且幅度會越來越大。

舉例來看,當(dāng)一個電網(wǎng)新能源發(fā)電裝機(jī)滲透率(新能源發(fā)電裝機(jī)容量/電網(wǎng)最大負(fù)荷)達(dá)到35%時,某日午時新能源發(fā)電功率可達(dá)到了20%的最大電網(wǎng)負(fù)荷(新能源發(fā)電功率達(dá)到了額定裝機(jī)容量的57%),其瞬時電網(wǎng)負(fù)荷功率為75%最大負(fù)荷功率,為了保障新能源的完全消納,傳統(tǒng)能源的發(fā)電僅有55%最大負(fù)荷的功率空間。也就是說,如果假設(shè)傳統(tǒng)電源額定裝機(jī)量是電網(wǎng)最大負(fù)荷的120%,那么此時傳統(tǒng)能源的功率只有額定功率的45%。

如果滲透率進(jìn)一步提升,此時最大發(fā)電功率達(dá)到了25%,那么留給傳統(tǒng)電源的空間僅有50%,傳統(tǒng)電源此時的功率只有額定功率的41%。如果傳統(tǒng)能源此時無法壓減至相應(yīng)水平,那么只能限制新能源發(fā)電功率,造成了棄電現(xiàn)象。因此,新能源滲透比例越高,傳統(tǒng)電源的調(diào)峰深度應(yīng)越深。

3、電網(wǎng)日趨復(fù)雜,調(diào)頻工作量增速將會加快

對于交流電系統(tǒng),頻率是重要的性能指標(biāo),電網(wǎng)頻率的過度變化對于發(fā)電側(cè)和用電側(cè)都有非常大的沖擊。同步發(fā)電機(jī)是電力系統(tǒng)的主要電源形式,其轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速與發(fā)電頻率密切相關(guān)。當(dāng)轉(zhuǎn)子的輸入能量(機(jī)械能)與輸出能量(電磁能)不一致時,就會影響其自身的動能,造成了轉(zhuǎn)速變化,進(jìn)而改變了交流電頻率。電網(wǎng)頻率變化實(shí)際上是電網(wǎng)發(fā)、用電功率不平衡累計的結(jié)果。

“二次調(diào)頻”的實(shí)質(zhì)是分鐘級別的電網(wǎng)發(fā)電出力大小的微調(diào)。電網(wǎng)頻率的調(diào)節(jié)精密度遠(yuǎn)高于調(diào)峰、調(diào)頻,往往是分鐘級別、兆瓦級別的出力調(diào)控,需要調(diào)度中心協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)多個資源,統(tǒng)一控制其出力水平,完成整個系統(tǒng)、或區(qū)域系統(tǒng)的頻率穩(wěn)定。一方面,實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)出力功率與負(fù)荷功率的平衡,另一方面,對沖掉功率不平衡后積累下來的頻率偏差影響。這一工作稱之為自動發(fā)電控制,簡稱AGC,也就是“二次調(diào)頻”。從實(shí)質(zhì)上看,“二次調(diào)頻”是消除電網(wǎng)功率不平衡累計的影響(頻率震蕩)的調(diào)節(jié)工作,調(diào)頻只是效果,自動發(fā)電控制(功率)才是直接手段。

隨著電網(wǎng)規(guī)模的提升,日內(nèi)曲線的波動加大,發(fā)電側(cè)功率跟蹤負(fù)荷的難度在提升,電網(wǎng)不平衡調(diào)節(jié)壓力也將日益提升。另一方面,對于整個電力系統(tǒng)而言,隨著新能源發(fā)電比例的提升,新能源發(fā)電的波動性也將加劇這一波動。再次,我國電力市場,特別是電力現(xiàn)貨市場的啟動,使得調(diào)度方式從以往的集中、統(tǒng)一調(diào)度,走向市場化、分散化的模式,這一制度變化也將在實(shí)際運(yùn)行中對電網(wǎng)的平衡調(diào)節(jié)提出挑戰(zhàn)。

三、輔助服務(wù)(補(bǔ)償)機(jī)制調(diào)整,有效遏制棄電率惡化

2018年2月、6月,我們先后發(fā)布了本系列報告的前兩篇:《電網(wǎng)新能源消納系列報告之一:電力輔助服務(wù)助力,新疆棄風(fēng)限電率顯著改善》、《電網(wǎng)新能源消納系列報告之二:東北市場化調(diào)峰成效顯著,多省啟動電力輔助服務(wù)市場化升級》。在此將兩篇報告的主要內(nèi)容做簡要復(fù)述,并補(bǔ)充一些新的時效性信息和結(jié)論。

我們認(rèn)為,2017年在“三北”地區(qū)新能源新增裝機(jī)量基本維持2015、2016年的水平,但是棄電率惡化的態(tài)勢在2017年得到了有效的遏制,2018年棄電率回歸到了2014年的水平。其主要原因在于2014~2016年,東北、西北地區(qū)分別在電力輔助服務(wù)機(jī)制上做出了巨大的調(diào)整。這些調(diào)整極大地緩和了在目前“兩軌制”下,新能源、火電的發(fā)電權(quán)利益沖突。更進(jìn)一步,火電機(jī)組在調(diào)峰服務(wù)的收益性得到了提升,從而促進(jìn)了東北、西北地區(qū)火電廠參與調(diào)峰的積極性,帶動電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的大幅提升。

(一)西北輔助服務(wù)機(jī)制調(diào)整,棄電率得到緩和

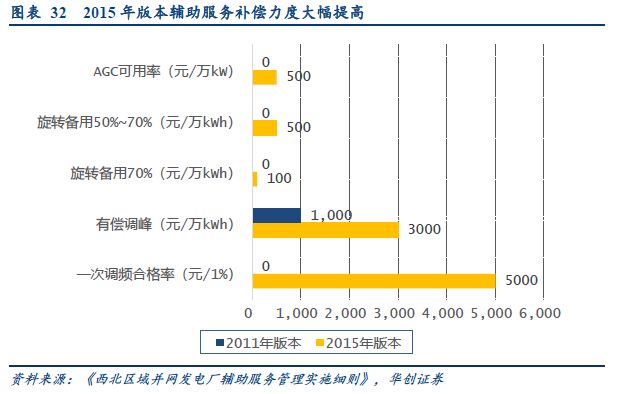

2015年9月,西北能監(jiān)局頒布了新一版《西北區(qū)域發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則》與《西北區(qū)域并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》(以下簡稱“兩個細(xì)則”,分別簡稱《并網(wǎng)管理細(xì)則》、《輔助管理細(xì)則》)。新版“兩個細(xì)則”與2011年版本的文件相比,補(bǔ)償力度進(jìn)一步增加,可以看出監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于電網(wǎng)安全性、穩(wěn)定性、靈活性的要求有了進(jìn)一步提高。

1、補(bǔ)償力度加大,風(fēng)電、光伏“購買”傳統(tǒng)電廠調(diào)節(jié)服務(wù)量大幅提升

2015版本中,旋轉(zhuǎn)備用按照負(fù)荷率分為了100%~70%、70%~50%兩檔,分別基于0.01元/kWh、0.05元/kWh的少發(fā)電量補(bǔ)償。負(fù)荷率在50%以下的深度調(diào)峰,補(bǔ)償從0.1元/kWh提升到了0.3元/kWh,。這些調(diào)整極大地刺激了火電主體參與備用、調(diào)峰服務(wù)。

補(bǔ)償費(fèi)用規(guī)模增長了百倍級別,輔助服務(wù)(備用、調(diào)峰)工作量大幅提高。2015年10月之前,新疆省的水電、火電獲得的全部補(bǔ)償費(fèi)用不足500萬元/月,10月份按照新標(biāo)準(zhǔn)后,總補(bǔ)償費(fèi)用規(guī)模達(dá)到了3500萬元/月。為了避免補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)提升的影響,我們對比了2015~2017年新疆省輔助服務(wù)分類主體的總補(bǔ)償分?jǐn)?shù),發(fā)現(xiàn)近兩年補(bǔ)償分?jǐn)?shù)每年都有翻倍增長的趨勢,這樣就意味著新疆地區(qū)輔助服務(wù)的工作量有了非常大的提升。毋庸置疑,新疆的輔助服務(wù)工作量占比最高的就是備用與調(diào)峰輔助服務(wù),這些服務(wù)都為風(fēng)電、光伏發(fā)電出讓了大量發(fā)電空間。

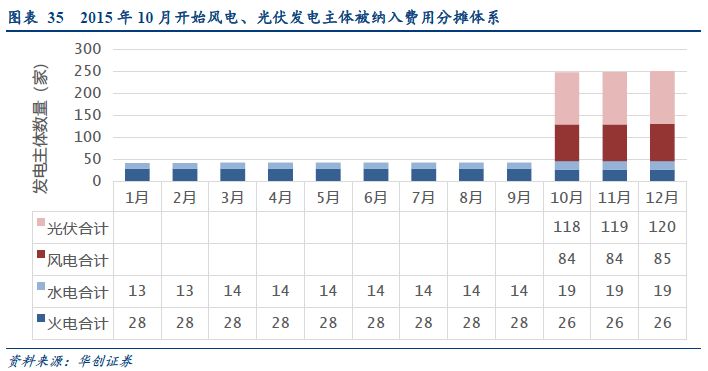

風(fēng)電、光伏發(fā)電主體納入體系,參與補(bǔ)償費(fèi)用分?jǐn)偂?015年10月開始,西北地區(qū)風(fēng)電、光伏發(fā)電主體均被納入到“兩個細(xì)則”的管理。根據(jù)規(guī)定,風(fēng)電、光伏的發(fā)電主體企業(yè),需要分?jǐn)傠娏o助服務(wù)體系下產(chǎn)生的補(bǔ)償費(fèi)用,同時自身的發(fā)電行為、技術(shù)指標(biāo)也要被考核。以新疆為例,2015年10月之前,只有14家水電廠、28家火電廠在“兩個細(xì)則”的體系范圍內(nèi),10月起新疆的118家光伏電廠、84家風(fēng)場也納入到了費(fèi)用補(bǔ)償體系內(nèi)。

2015年~2017年風(fēng)電、光伏主體數(shù)量大增,分別增長105%、147%。從數(shù)據(jù)來看,2015~2017年三年的10月份,參與考核補(bǔ)償?shù)幕痣姀S個數(shù)分別為26、31、37座;水電廠分別為19、21、22座,風(fēng)電場85、113、175座;光伏117、170、289座,火電廠數(shù)量增長了42%,水電15%,風(fēng)電105%,光伏147%。可以發(fā)現(xiàn),新疆參與電力輔助服務(wù)的光伏、風(fēng)電廠數(shù)量有了翻倍的增長。

我們對比了2015~2017年1~10月新疆省的結(jié)算費(fèi)用(結(jié)算費(fèi)用=補(bǔ)償費(fèi)用-考核費(fèi)用-分?jǐn)傎M(fèi)用)總規(guī)模,從整體來看可以發(fā)現(xiàn)風(fēng)電、光伏為上繳費(fèi)用(負(fù)值),并且上繳費(fèi)用逐年提升,2017年的總結(jié)算費(fèi)用規(guī)模達(dá)到了2.48億元。從這一角度看,風(fēng)電光伏納入補(bǔ)償體系后,電力輔助服務(wù)成為了新能源補(bǔ)償火電、水電調(diào)節(jié)電網(wǎng)平衡的機(jī)制橋梁,實(shí)現(xiàn)了新能源發(fā)電對參與調(diào)節(jié)的火電、水電發(fā)電主體的補(bǔ)償,實(shí)際效果上看是新能源“購買”火電、水電的調(diào)節(jié)服務(wù)。所以火電、水電參與市場調(diào)節(jié)的服務(wù)積極性獲得了大幅提高。

2、新疆棄電率惡化趨勢得到遏制,2018年棄電率進(jìn)一步下降

2018年2月11日,新疆發(fā)改委發(fā)布了1月份新能源消納情況數(shù)據(jù),棄風(fēng)率16.9%,同比下降18.3個百分點(diǎn),棄風(fēng)電量同比去年下降26.58%;較上月環(huán)比下降51.4%;棄光率16.6%,同比下降32.9個百分點(diǎn),棄光量同比下降60%,環(huán)比下降30%。新疆棄電率進(jìn)一步改善,新能源消納能力日益提高。

新疆省棄電率連續(xù)改善,2018年一月份數(shù)據(jù)進(jìn)一步下降。2017年,新疆省的棄風(fēng)棄光情況得到了進(jìn)一步改善,2015年,新疆棄風(fēng)率32%、棄光率26%,2016年分別為38%、32%,2017年為29.8%、21.5%。

從趨勢上看,新疆省的棄風(fēng)情況趨勢已經(jīng)向好。而同時,新疆省的新能源發(fā)電裝機(jī)量也從2015年底的2219萬千瓦提升到了2743萬千瓦。2015年,新疆新增風(fēng)電裝機(jī)量8.87GW,同比巨幅增長110%,這也為新疆電網(wǎng)的消納帶來了巨大壓力,2016年新疆棄風(fēng)、棄光率達(dá)到了歷史高峰。

(二)東北輔助服務(wù)市場化,棄電率指標(biāo)擺脫兩位數(shù)

1、2014年啟動調(diào)峰市場,2016年啟動電力輔助服務(wù)市場化改革專項試點(diǎn)

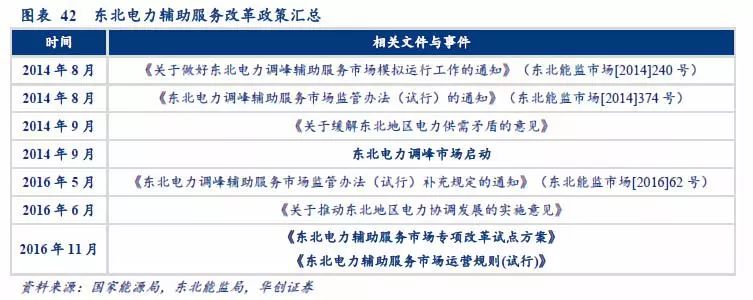

2014年9月,東北調(diào)峰輔助服務(wù)市場啟動。2014年開始,隨著東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)下行、風(fēng)電裝機(jī)不斷增加影響,東北電網(wǎng)的“窩電”現(xiàn)象和冬季供暖期的系統(tǒng)調(diào)峰能力不足問題開始逐步顯現(xiàn),特別是冬季風(fēng)電、熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組的供電矛盾極為尖銳,造成了大量的棄風(fēng)現(xiàn)象。2014年,東北電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場啟動運(yùn)行。2016年11月,東北電力輔助服務(wù)市場專項改革試點(diǎn)工作啟動,出臺了《東北電力輔助服務(wù)市場專項改革試點(diǎn)方案》、《東北電力輔助服務(wù)市場運(yùn)營規(guī)則(試行)》(以下簡稱《試點(diǎn)方案》、《運(yùn)營規(guī)則》)。

根據(jù)《試點(diǎn)方案》,東北地區(qū)將開展深度調(diào)峰、火電停機(jī)備用、可中斷負(fù)荷調(diào)峰、電儲能調(diào)峰、火電應(yīng)急啟停調(diào)峰、跨省調(diào)峰等多個交易品種。根據(jù)時間安排,2017年,這些調(diào)峰交易將會全面啟動。市場化交易機(jī)制的確立,一方面通過市場定價機(jī)制使得火電廠調(diào)峰獲得了相對合理的補(bǔ)償,刺激了火電機(jī)組調(diào)峰積極性,另一方面也將調(diào)峰資源的調(diào)用分配問題,使得調(diào)峰資源的分配更加高效合理。

2、2016年國家能源局在東北啟動火電靈活性改造試點(diǎn),創(chuàng)造火電“調(diào)峰資源”供給

東北率先建立了調(diào)峰輔助服務(wù)市場,但是東北地區(qū)的火電廠熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組比例非常高。在冬季供暖期,同時也是風(fēng)量較大的時期,為了保障供暖很多機(jī)組無法壓減出力。因此,2016年為配合東北輔助服務(wù)市場機(jī)制,能源局啟動了兩個批次的火電機(jī)組靈活性改造試點(diǎn)。

2016年,共試點(diǎn)17GW火電靈活性改造,2017年已陸續(xù)投運(yùn),發(fā)揮出巨大調(diào)峰能力。與此同時,2016年6月、8月國家能源局下達(dá)了兩個批次的火電靈活性改造試點(diǎn)通知,這兩批火電廠的總裝機(jī)容量總共了17GW,主要分布在東北地區(qū)。

我們認(rèn)為,東北地區(qū)的調(diào)峰市場化改革,成為了東北地區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組改造的驅(qū)動因素。前期通過國家試點(diǎn)項目推進(jìn),形成了較好的示范效應(yīng)。通過調(diào)峰市場化定價、費(fèi)用分?jǐn)偟碾娏o助服務(wù)機(jī)制,刺激出了火電機(jī)組參與調(diào)峰、靈活性改造的積極性。

3、東北棄電率降至個位數(shù),輔助服務(wù)貢獻(xiàn)主要消納空間

據(jù)國家電網(wǎng)報報道,黑龍江電網(wǎng)一季度新能源發(fā)電量同比增長107.8%,其中風(fēng)電發(fā)電量33.93億千瓦時,同比增加96.6%。其中,火電機(jī)組開展深度調(diào)峰為風(fēng)電多提供上網(wǎng)電量19.6億千瓦時,占風(fēng)電總發(fā)電量的57%,同比增加電量10.6億千瓦時,風(fēng)電發(fā)電小時數(shù)595小時,同比增加94%。與2017年同期相比,風(fēng)電消納巨幅好轉(zhuǎn)。

黑龍江輔助服務(wù)助力,棄電率大幅下降27個百分點(diǎn)。從能源局公布的數(shù)據(jù)看,2018年一季度黑龍江的棄風(fēng)率僅為8.5%,而去年同期為36%,同比大幅下降27.5個百分點(diǎn)。黑龍江電網(wǎng)引導(dǎo)火電企業(yè),調(diào)峰輔助服務(wù)使得風(fēng)電消納電量增加了10.6億千瓦時,占比今年風(fēng)電新增發(fā)電量的61%。同時,東北地區(qū)的風(fēng)電棄電率進(jìn)一步下降,遼寧、吉林、黑龍江棄電率分別下降到2.4%、8.1%、8.5%,而去年同期這一數(shù)字分別為15%、44%、36%。

在市場機(jī)制建設(shè)完善、電廠技術(shù)改造的雙重促進(jìn)下,東北地區(qū)調(diào)峰市場發(fā)揮出了巨大的作用。根據(jù)能源局?jǐn)?shù)據(jù),可以看出,從2014年底率先建立調(diào)峰市場,再到2016年底升級成為電力輔助服務(wù)市場,東北區(qū)域已經(jīng)形成了相對完善的市場化機(jī)制。同時,2016年啟動的大批東北火電廠靈活性改造陸續(xù)完成,也幫助東北調(diào)峰市場發(fā)揮出了巨大的能效作用。結(jié)合前文提到的黑龍江省情況,我們認(rèn)為東北地區(qū)電力輔助服務(wù),特別是調(diào)峰服務(wù),已經(jīng)開始有效地并將進(jìn)一步促進(jìn)東北地區(qū)新能源消納。

四、市場化輔助服務(wù)全國鋪開,為新能源、電力現(xiàn)貨市場鋪路

(一)電力輔助服務(wù)機(jī)制是電網(wǎng)調(diào)節(jié)的重要支撐體系

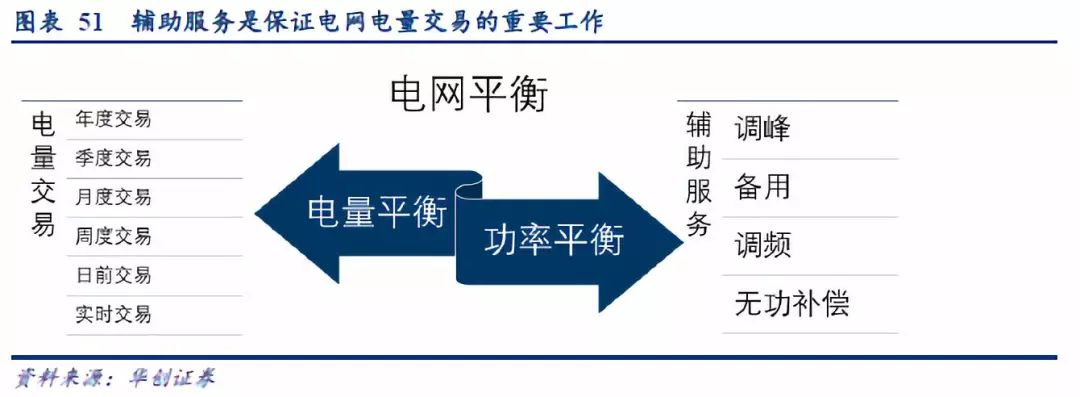

電力輔助服務(wù)的定義:是在電力市場運(yùn)營過程中,為完成輸電和電能量交易并保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行和電能商品質(zhì)量,由發(fā)電機(jī)組提供的與正常電能生產(chǎn)和交易相耦合的頻率控制(一次調(diào)頻、AGC)、備用、調(diào)峰、無功調(diào)節(jié)、黑啟動和其他安全措施等服務(wù)。

電力系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行必須依靠電力輔助服務(wù)。電力系統(tǒng)作為實(shí)現(xiàn)電力交易的物理平臺,其特殊性在于“商品”不能大比例存儲,只能“時發(fā)時用”,同時還需要保證電壓、頻率、無功等方面的電能質(zhì)量。從安全性角度看,影響電網(wǎng)安全的最主要問題在于如何保證電力系統(tǒng)的功率平衡。電力輔助服務(wù)的工作便是解決以上問題。

電網(wǎng)的功率平衡問題是電網(wǎng)安全的核心,也是輔助服務(wù)的主要工作內(nèi)容。具體來看,電力輔助服務(wù)解決了系統(tǒng)的四方面需求:1、實(shí)時電量平衡;2、有功功率平衡;3、無功功率平衡;4、電網(wǎng)可靠性。其中,前三項是保證電網(wǎng)平衡的具體需求,依靠電力輔助服務(wù)中的調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓、無功補(bǔ)償?shù)确绞浇鉀Q的,這一需求占據(jù)了輔助服務(wù)90%以上的日常工作。此外,電網(wǎng)安全還包括可靠性、故障恢復(fù)的需求,這些由輔助服務(wù)中的備用、黑啟動等項目保證。

電力輔助服務(wù)補(bǔ)償(市場)機(jī)制是電網(wǎng)調(diào)節(jié)的重要支撐體系。電力輔助服務(wù)補(bǔ)償(市場)機(jī)制,是指對于電力系統(tǒng)中提供輔助服務(wù)費(fèi)用補(bǔ)償或市場化交易的機(jī)制,這一機(jī)制下可以通過經(jīng)濟(jì)性手段刺激出電力輔助服務(wù)資源,使得調(diào)度中心有足夠的調(diào)節(jié)資源保證電力系統(tǒng)的平穩(wěn)高效運(yùn)行。因此,這一機(jī)制是覆蓋在電源靈活性、負(fù)荷靈活性、儲能等基礎(chǔ)靈活性之上,是保證這些調(diào)節(jié)手段獲得合理的經(jīng)濟(jì)性補(bǔ)償制度基礎(chǔ)。直到2009年,我國電力輔助服務(wù)還只是電廠對電網(wǎng)的義務(wù),按照電網(wǎng)調(diào)度指令調(diào)節(jié),保證電網(wǎng)安全運(yùn)行。這種模式下,電廠缺乏積極性,提供的服務(wù)質(zhì)量也不高。

(二)我國電力輔助服務(wù)已開始向“市場化”改革

1、起步晚、跟進(jìn)慢,我國輔助服務(wù)發(fā)展滯后

2002年,我國統(tǒng)一的電力工業(yè)系統(tǒng)拆分為兩大電網(wǎng)、五大發(fā)電集團(tuán)后,實(shí)現(xiàn)了“廠網(wǎng)分離”。2006年,原國家電監(jiān)委出臺了輔助服務(wù)相關(guān)規(guī)定,六大電網(wǎng)區(qū)域的能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺了各自區(qū)域?qū)?yīng)的相關(guān)實(shí)施細(xì)則,簡稱“兩個細(xì)則”。至此,電力輔助服務(wù)從電廠“義務(wù)”行為轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)服務(wù)。但是2013年開始,使得“兩個細(xì)則”體系已經(jīng)難以適應(yīng)的新能源裝機(jī)的快速發(fā)展,無法刺激出足夠的服務(wù)資源。

輔助服務(wù)的發(fā)展滯后,在影響新能源消納方面表現(xiàn)最為明顯。在2015年新能源發(fā)電裝機(jī)量快速提高后,當(dāng)時所執(zhí)行的“兩個細(xì)則”體系已經(jīng)催化出更多的調(diào)峰資源,造成了棄風(fēng)、棄光率的急劇惡化。具體可以參見本文第三部分西北、東北的機(jī)制調(diào)整與棄電率下降的討論。

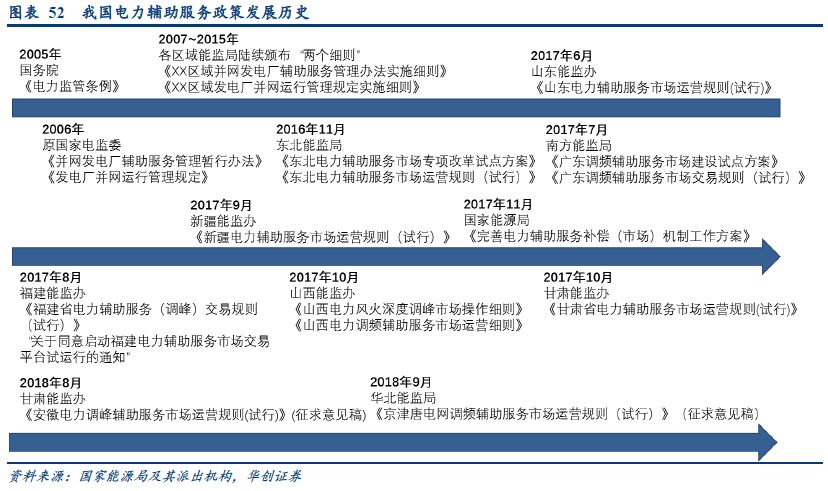

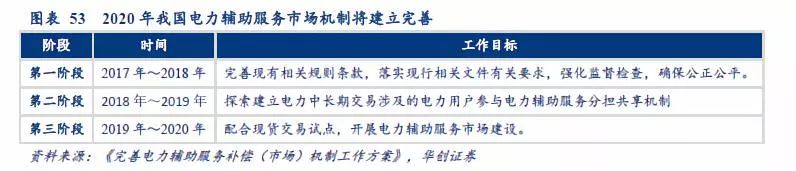

2017年開始,電力輔助服務(wù)領(lǐng)域的相關(guān)政策文件密集出臺,據(jù)能源局2017年11月出臺的《完善電力輔助服務(wù)補(bǔ)償(市場)機(jī)制工作方案》,到2020年,我國電力輔助服務(wù)補(bǔ)償(市場)機(jī)制將會進(jìn)一步完善、調(diào)整,并將配合現(xiàn)貨交易十點(diǎn),開展電力輔助服務(wù)市場建設(shè)。我們認(rèn)為,2018年電力輔助服務(wù)將開始全國性的升級,補(bǔ)償力度高、市場化進(jìn)程大跨步加速,還將逐步將費(fèi)用成本向電力用戶側(cè)轉(zhuǎn)嫁。

2、體系初見雛形,區(qū)域電網(wǎng)間結(jié)構(gòu)差異凸顯

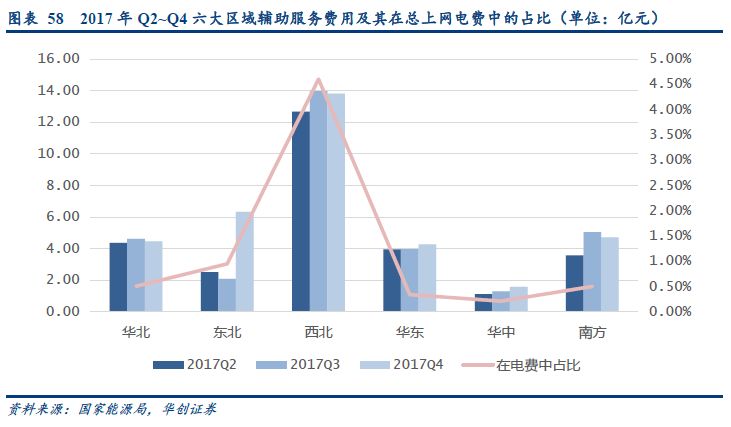

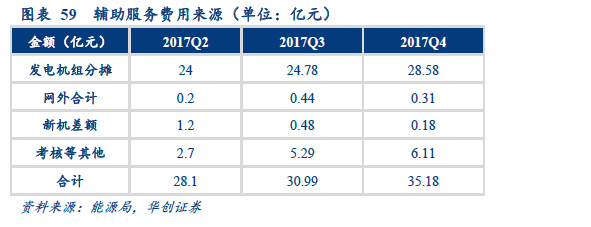

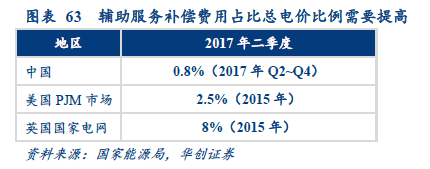

2017年11月開始,國家能源局先后公布了2017年第二、第三、第四季度的全國輔助服務(wù)補(bǔ)償情況通報,除西藏、蒙西地區(qū)外的30個省均已建立起了電力輔助服務(wù)機(jī)制。補(bǔ)償費(fèi)用在上網(wǎng)電費(fèi)比例達(dá)到了0.7~0.8%左右,我們估計目前全國每年的電力輔助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)用在110~125億元之間。

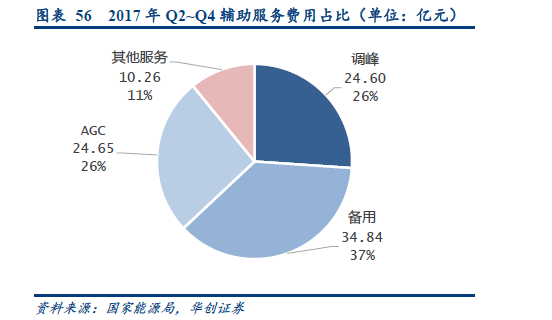

我國備用服務(wù)、調(diào)峰服務(wù)、自動發(fā)點(diǎn)控制(AGC,二次調(diào)頻)是我國電力輔助服務(wù)最主要的品種。在我國,電力輔助服務(wù)中并不是所有服務(wù)均予以補(bǔ)償,統(tǒng)計中的調(diào)峰、備用分別指的是有償調(diào)峰、旋轉(zhuǎn)備用,而基本調(diào)峰、非旋轉(zhuǎn)備用并不給予補(bǔ)償,屬于發(fā)電廠的基本“發(fā)電義務(wù)”。從公布的兩個季度的輔助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)用來看,備用服務(wù)費(fèi)用占比37%、調(diào)峰26%、AGC 26%。

我國六大電網(wǎng)區(qū)域的輔助服務(wù)補(bǔ)償情況各不相同,差異較大。從兩個季度公布的情況來看,六大區(qū)域從補(bǔ)償費(fèi)用總額、占比到不同種類輔助服務(wù)的占比差異均較大,分別體現(xiàn)出了各自電力系統(tǒng)的特點(diǎn)。值得注意的是東北地區(qū)的調(diào)峰、西北地區(qū)的備用與調(diào)峰、華北與華東地區(qū)的調(diào)頻輔助服務(wù)費(fèi)用在各自總費(fèi)用中的占比較高。

目前,全國范圍的風(fēng)電、光伏已經(jīng)被納入到了輔助服務(wù)補(bǔ)償體系內(nèi)。除去光伏、風(fēng)電自身需承擔(dān)的考核費(fèi)用外,還需要按照自身的發(fā)電量比例參與分?jǐn)傒o助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)用。根據(jù)能源局公布的數(shù)據(jù),2017年第三、第四季度,風(fēng)電光伏合計承擔(dān)的分?jǐn)傎M(fèi)用為1.9億元、4.27億元,分別占對應(yīng)季度發(fā)電機(jī)組分?jǐn)傎M(fèi)用的7.6%、15%。從實(shí)際效果上看,實(shí)現(xiàn)了新能源發(fā)電“購買”火電、水電等機(jī)組調(diào)峰、備用服務(wù)的效果。

3、輔助服務(wù)市場化改革加速

市場化改革加速,多省區(qū)市場化改革政策密集發(fā)布。2014年,東北地區(qū)發(fā)布了《東北電力調(diào)峰市場化補(bǔ)償管理辦法》,率先啟動了調(diào)峰市場化嘗試。2016年底,東北地區(qū)率先啟動了電力輔助服務(wù)市場化改革試點(diǎn),發(fā)布了《東北電力輔助服務(wù)市場運(yùn)營規(guī)則(試行)》。截至2018年3月,已有6各省份、1個區(qū)域(東北)啟動了電力輔助服務(wù)市場化改革,共涉及東北、華北、華東、西北四個區(qū)域。

“規(guī)定價格、強(qiáng)制調(diào)用、事后補(bǔ)償”向“市場價格、自主申報、事前定價”轉(zhuǎn)變。電力輔助服務(wù)市場是電力市場中的重要組成部分,其中維護(hù)功率平衡的服務(wù)是現(xiàn)貨市場的重要品種。其中“調(diào)頻”市場組織方式是日前申報、日內(nèi)調(diào)用、集中競價、邊際出清、統(tǒng)一價格,調(diào)度中心將會根據(jù)價格由低到高對所有可用資源排序,并依次調(diào)用,并根據(jù)被調(diào)用的最后一檔資源申報價格作為市場出清價格統(tǒng)一結(jié)算。

(三)國外輔助服務(wù)市場為標(biāo)尺,輔助服務(wù)市場規(guī)模將不斷提升

與國外相比,我國電力輔助服務(wù)起步較晚,補(bǔ)償力度明顯較低。2015年美國PJM電力市場的輔助服務(wù)費(fèi)用占比電量費(fèi)比例為2.5%(可再生能源裝機(jī)占比為5%),同年英國這一數(shù)值高達(dá)8%(可再生能源比例27%)。電力輔助服務(wù)是電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的成本,當(dāng)電網(wǎng)受到的沖擊越來越多時,這一成本應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步抬高,才能夠有效地刺激出足夠的可調(diào)用資源。

總體來看,歐洲、美國等地區(qū)的電力輔助服務(wù)已經(jīng)形成了完善的市場化機(jī)制,結(jié)合其電力中長期、現(xiàn)貨市場,通過經(jīng)濟(jì)性手段實(shí)現(xiàn)了電網(wǎng)的自發(fā)平衡。調(diào)度機(jī)構(gòu)對于發(fā)電計劃、輔助服務(wù)不具有干預(yù)權(quán)限,完全通過市場化的方式解決了輔助服務(wù)的資源問題。

儲能優(yōu)勢盡顯,調(diào)頻領(lǐng)域商業(yè)模式日漸清晰

(一)輔助服務(wù)市場化,奠定儲能參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)制度基礎(chǔ)

一直以來,儲能對于電網(wǎng)的技術(shù)意義已經(jīng)非常明確,大規(guī)模儲能參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)被視為儲能的重要應(yīng)用領(lǐng)域。然而在我國始終沒有針對性的制度體系和規(guī)定。此前,我國儲能參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)更多地依賴于電網(wǎng)現(xiàn)有的運(yùn)行機(jī)制,例如“削峰填谷”依賴的是用電側(cè)的電力用戶主體的峰谷電價差,本質(zhì)是依靠儲能與現(xiàn)有市場主體打捆進(jìn)行的電價套利。這種模式并不是儲能與電網(wǎng)的直接交互。

在這一輪電力輔助服務(wù)改革中,儲能的主體地位開始被確立,各個地方均為儲能參與電力輔助服務(wù)的具體細(xì)則進(jìn)行了規(guī)定。南方電網(wǎng)專門出臺了《南方區(qū)域電化學(xué)儲能電站并網(wǎng)運(yùn)行管理及輔助服務(wù)實(shí)施細(xì)則(試行)》,對電化學(xué)儲能電站的并網(wǎng)運(yùn)行給予了正式的主體地位。

我們認(rèn)為,電力輔助服務(wù)就是儲能參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)的制度基礎(chǔ),因為輔助服務(wù)的補(bǔ)償機(jī)制就是對電網(wǎng)調(diào)節(jié)行為的補(bǔ)償制度。市場化的輔助服務(wù)體系,在定價、資源調(diào)用兩個方面解決了電網(wǎng)與儲能的互動規(guī)則。無論是輔助服務(wù)還是電網(wǎng)側(cè)儲能,在市場化的輔助服務(wù)補(bǔ)償體系下,參與到電網(wǎng)調(diào)節(jié)后都將獲得給予合理的補(bǔ)償,擺脫原有的依靠用戶側(cè)電價差套利的制度依賴。

(二)儲能調(diào)頻商業(yè)模式日益成熟,“火電+儲能”模式率先爆發(fā)

電網(wǎng)級儲能應(yīng)有的商業(yè)模式,是能夠給予儲能系統(tǒng)在調(diào)節(jié)電網(wǎng)行為給予合理的定價。例如美國基于調(diào)頻性能和工作量的雙軌制補(bǔ)償,充分體現(xiàn)出了儲能的經(jīng)濟(jì)價值,為儲能參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)創(chuàng)造了良好的環(huán)境。2011年3月紐約電力市場的數(shù)據(jù)顯示,占電網(wǎng)調(diào)頻容量3.3%的儲能調(diào)頻資源完成了23.8%的調(diào)頻任務(wù)量,這些資源中絕大部分是鋰離子電池或飛輪儲能等,這也證明了儲能在電網(wǎng)調(diào)頻任務(wù)中的巨大優(yōu)勢。

以山西為例,山西的AGC明顯借鑒了國外調(diào)頻雙軌制的補(bǔ)償辦法,也就是不但對其容量進(jìn)行補(bǔ)償,同時還對其實(shí)際工作效果進(jìn)行補(bǔ)償。在山西的《山西電力調(diào)頻輔助服務(wù)市場運(yùn)營細(xì)則》中,詳細(xì)規(guī)定了AGC服務(wù)的性能指標(biāo)定義,并且將AGC服務(wù)的資源調(diào)用排序、收益掛鉤,調(diào)頻性能越好的資源有限排序,最終結(jié)算收益也要加入性能指標(biāo)因子。

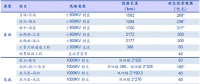

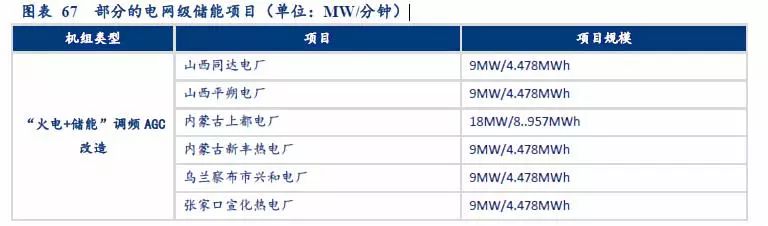

儲能調(diào)頻性能優(yōu)異、成本較低。火電機(jī)組正常AGC運(yùn)行中,一方面影響了其最優(yōu)發(fā)電曲線,導(dǎo)致其經(jīng)濟(jì)性下降。另一方面,由于AGC指令的頻繁反復(fù)變化(平均1~2分鐘變化一次),使得機(jī)組設(shè)備反復(fù)變化加劇老化、損壞。因此,火電機(jī)組AGC的成本較大。水電成本較低,但是受限于資源問題,受到了一定限制。儲能系統(tǒng)通過電力電子裝置,控制環(huán)節(jié)最為簡單,因此其控制性能也最優(yōu)。今年以來“火電+儲能”調(diào)頻AGC 改造項目呈現(xiàn)井噴的態(tài)勢,據(jù)我們統(tǒng)計估計,目前全國已經(jīng)有不少于20個項目投運(yùn)或在建。這些改造項目的目的,就是依靠儲能的調(diào)頻性能優(yōu)勢獲取更多的輔助服務(wù)補(bǔ)償。

六、總結(jié)

(一)新能源發(fā)電空間巨大,“市場化”政策將催化2019年新成長周期

首先,我國用電量正在進(jìn)入一輪經(jīng)濟(jì)增長疊加電能替代帶動下的快速增長通道,未來三年的負(fù)荷增速在7.5%以上。同時,電網(wǎng)最大負(fù)荷也將以6%~8%左右的增速保持增長,裝機(jī)需求仍然較大。考慮到風(fēng)電、光伏的平均負(fù)荷率較火電低40%以上,同等用電量下的裝機(jī)量將遠(yuǎn)高于火電裝機(jī)。整體來看,我國未來三年將保持120GW左右年均新增發(fā)電裝機(jī)量。而考慮到配額制的約束,新能源年均新增裝機(jī)量也將有望保持70GW左右的水平。

其次,電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力提升不斷抬高新能源滲透率天花板,棄電率將持續(xù)好轉(zhuǎn)。2017年,“三北”的新能源裝機(jī)量已經(jīng)被其他地區(qū)反超,。同時,“三北”地區(qū)在2017年新增31GW(與2016年基本持平)新能源裝機(jī)量的同時,棄電率水平在2018年大幅度下降。我們認(rèn)為,隨著輔助服務(wù)市場化機(jī)制的改革,現(xiàn)有電網(wǎng)結(jié)構(gòu)下的調(diào)節(jié)能力已經(jīng)增強(qiáng),全國棄電率水平已不再可能出現(xiàn)2015、2016年嚴(yán)重惡化的情形。新能源發(fā)電運(yùn)營商將會持續(xù)受益,新能源發(fā)電存量資產(chǎn)價值將會持續(xù)回升。

我們認(rèn)為,東北、西北地區(qū)棄電率已經(jīng)逐步好轉(zhuǎn),輔助服務(wù)。下一階段特高壓外送電量的提升和新的外送通道的釋放將會進(jìn)一步帶動新的裝機(jī)。而配額制、電力市場機(jī)制的改革,也將會疏通特高壓送受端地方政府利益矛盾帶來的阻塞問題。新疆、寧夏、甘肅等省份的輔助服務(wù)市場化改革落地,有望復(fù)制東北的成效,壓低棄電率水平。

中東部地區(qū)電網(wǎng)的壓力,已經(jīng)可以通過“風(fēng)電+光伏+儲能+特高壓”的方式解決,但是如何給予無國家補(bǔ)貼指標(biāo)的新能源,特別是光伏,合理的收益將成為下一輪周期釋放的關(guān)鍵。能源局將無國家補(bǔ)貼的光伏項目審批權(quán)下放到地方后,地方政府將會主動采取更加靈活的補(bǔ)貼、電費(fèi)結(jié)算方式來提高光伏發(fā)電的收益性,例如地方補(bǔ)貼、加快推進(jìn)分布式售電、建設(shè)電力現(xiàn)貨市場等政策。我們預(yù)計,2019年相關(guān)地方、電力體制改革政策將會不斷落地,光伏將會在中東部地區(qū)迎來新一輪爆發(fā)。

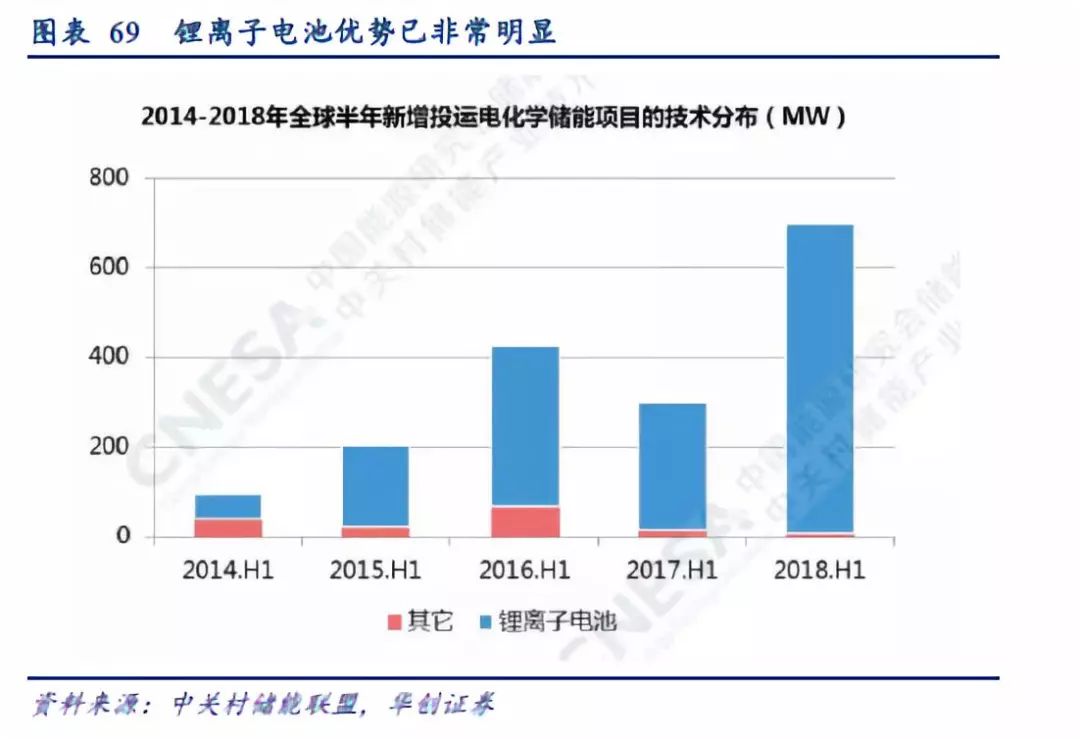

(二)電網(wǎng)級電化學(xué)儲能爆發(fā),對鋰離子電池需求邊際帶動快速提高

通過本文的分析我們可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)前電網(wǎng)對儲能需求已經(jīng)從單純的電量存儲功能向快速出力調(diào)節(jié)功能轉(zhuǎn)變。而“鋰電池+PCS”的組合模式,是目前快速調(diào)節(jié)出力最為經(jīng)濟(jì)有效的方式。輔助服務(wù)市場化改革將會給予調(diào)頻、調(diào)峰的更合理的經(jīng)濟(jì)性收益,實(shí)際上為鋰離子電池體現(xiàn)自身性能、成本優(yōu)勢奠定了基礎(chǔ)。鋰電池的性能、成本優(yōu)勢已經(jīng)開始被電力領(lǐng)域所認(rèn)知,加之輔助服務(wù)的市場化改革,儲能商業(yè)模式日漸清晰,2019年開始投資規(guī)模必將進(jìn)入一輪爆發(fā)期。

電網(wǎng)側(cè)、輔助服務(wù)領(lǐng)域儲能爆發(fā),對鋰離子電池需求的邊際帶動快速提高。根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的統(tǒng)計,2018年上半年,全球新增的697MW電化學(xué)儲能裝機(jī)中,幾乎全部為鋰離子電池。同時,輔助服務(wù)已成為全球最主要的電化學(xué)儲能應(yīng)用領(lǐng)域,達(dá)到354MW,占比51%,同比增長344%,并且全部為鋰離子電池,電網(wǎng)側(cè)儲能裝置也全部為鋰離子電池。上半年,我國電化學(xué)儲能項目新增裝機(jī)量達(dá)到100.4MW,同比增長127%,累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到490MW。其中,超過六成項目為電網(wǎng)級的電網(wǎng)側(cè)、輔助服務(wù)領(lǐng)域儲能,并且全部為鋰離子電池。

從已經(jīng)公開的項目看,僅寧德時代在福建的儲能規(guī)劃第一期項目就達(dá)到100MWh,第二期、第三期項目分別達(dá)到500MWh、1GWh。今年江蘇、河南也分別建設(shè)了100MWh、200MWh的電網(wǎng)側(cè)儲能項目,“火電+儲能”對鋰電池的合計需求也將突破100MWh。從2019年開始,電網(wǎng)級鋰電池儲能需求將會達(dá)到GW級別,對于鋰電池需求的邊際帶動將顯著增強(qiáng)。

責(zé)任編輯:仁德財

- 相關(guān)閱讀

- 泛在電力物聯(lián)網(wǎng)

- 電動汽車

- 儲能技術(shù)

- 智能電網(wǎng)

- 電力通信

- 電力軟件

- 高壓技術(shù)

-

權(quán)威發(fā)布 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計落地:鼓勵“光儲充放”,有序推進(jìn)氫燃料供給體系建設(shè)

2020-11-03新能源,汽車,產(chǎn)業(yè),設(shè)計 -

中國自主研制的“人造太陽”重力支撐設(shè)備正式啟運(yùn)

2020-09-14核聚變,ITER,核電 -

探索 | 既耗能又可供能的數(shù)據(jù)中心 打造融合型綜合能源系統(tǒng)

2020-06-16綜合能源服務(wù),新能源消納,能源互聯(lián)網(wǎng)

-

新基建助推 數(shù)據(jù)中心建設(shè)將迎爆發(fā)期

2020-06-16數(shù)據(jù)中心,能源互聯(lián)網(wǎng),電力新基建 -

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)下看電網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)變現(xiàn)之路

2019-11-12泛在電力物聯(lián)網(wǎng) -

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)典型實(shí)踐案例

2019-10-15泛在電力物聯(lián)網(wǎng)案例

-

新基建之充電樁“火”了 想進(jìn)這個行業(yè)要“心里有底”

2020-06-16充電樁,充電基礎(chǔ)設(shè)施,電力新基建 -

燃料電池汽車駛?cè)雽こ0傩占疫€要多久?

-

備戰(zhàn)全面電動化 多部委及央企“定調(diào)”充電樁配套節(jié)奏

-

權(quán)威發(fā)布 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計落地:鼓勵“光儲充放”,有序推進(jìn)氫燃料供給體系建設(shè)

2020-11-03新能源,汽車,產(chǎn)業(yè),設(shè)計 -

中國自主研制的“人造太陽”重力支撐設(shè)備正式啟運(yùn)

2020-09-14核聚變,ITER,核電 -

能源革命和電改政策紅利將長期助力儲能行業(yè)發(fā)展

-

探索 | 既耗能又可供能的數(shù)據(jù)中心 打造融合型綜合能源系統(tǒng)

2020-06-16綜合能源服務(wù),新能源消納,能源互聯(lián)網(wǎng) -

5G新基建助力智能電網(wǎng)發(fā)展

2020-06-125G,智能電網(wǎng),配電網(wǎng) -

從智能電網(wǎng)到智能城市