江蘇電網:準確預測顯身手

今夏,江蘇電網負荷再攀高峰,8月5日達到8480萬千瓦的歷史新峰值。而早在近3個月前,國網江蘇省電力公司就利用大數據技術進行了精準預測,據此形成的電力供需緊平衡預判,給江蘇電網平穩度夏平添了一份從容與淡定

今夏,江蘇電網負荷再攀高峰,8月5日達到8480萬千瓦的歷史新峰值。而早在近3個月前,國網江蘇省電力公司就利用大數據技術進行了精準預測,據此形成的電力供需“緊平衡”預判,給江蘇電網平穩度夏平添了一份從容與淡定。

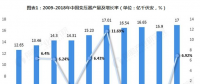

之前,在國網江蘇電力5月13日科技信息專業月度例會的會議上,該公司運用江蘇省全社會用電信息大數據分析系統,預測今夏電網最高負荷在8300萬至8500萬千瓦之間,最可能值為8440萬千瓦,預計發生在8月6日。實際情況是,8月5日江蘇電網最高調度負荷達到8480萬千瓦。負荷預測精確度相差僅一天。

江蘇省全社會用電信息大數據分析系統是國網江蘇電力基于用電采集數據的大數據負荷預測方法研究項目的重要成果。該項目是國家電網公司2014年大數據重點課題,也是國家電網信息基礎架構優化試點課題的重要組成部分。系統依托國家電網公司統一部署的大數據平臺,從梳理對象入手,構建統一的企業數據模型。在此基礎上,從電能量管理、用電信息采集、設備狀態監控、生產管理等多個系統中采集600多億條記錄數據,并從外部獲取氣象、經濟運行等數據,為利用大數據技術開展負荷預測提供了堅實的數據基礎。該項目于2013年年底啟動,2014年8月完成初步研究,投入短期負荷預測,今年3月開始完善研究,5月13日對今夏江蘇全省負荷峰值作出了預測。

長期以來,對全省負荷的預測往往是靠人工查找歷史相似日,再結合氣象、節假日等因素,憑經驗做出預判。盡管用傳統方法預測負荷,結果也相當精準,但難點在于查找歷史相似日。全新的大數據系統提供了強大的負荷預測工具,依據海量數據不僅查找相似日十分容易,而且依托負荷影響模型做出的預測更加客觀準確。

在7月份為期31天的江蘇電網短期網供負荷的預測“比拼”中,大數據預測以99.53%的平均準確度,超過了傳統方法的98.88%。這0.47個百分點的意義遠比數字本身重大:在支撐調度制定短期發電計劃、負荷經濟調度分配等相關業務工作中,大數據可以大顯身手,區域可分配負荷的短期精準預測則可支撐電動汽車充電服務等業務。

通過運用大數據技術,達到了對短期負荷預測的精準。整個9月份,江蘇電網短期的2日網供負荷預測準確度高達97.8%,這比調度人員用傳統方法預測的準確度高出1個百分點。

通過運用大數據技術,達到了對短期負荷預測的精準。整個9月份,江蘇電網短期的2日網供負荷預測準確度高達97.8%,這比調度人員用傳統方法預測的準確度高出1個百分點。

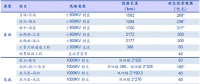

新方法何以如此精準?在研究中,大數據負荷預測方法研究項目組遵循國家電網公司大數據應用意見和工作方案的相關原則要求及技術路線,搭建了50個計算節點的大數據平臺,在將國民經濟99個行業和全省13個地市負荷細分為11781種負荷特性組合的基礎上,以氣象、節假日等為主要影響因素,以客戶信息、歷史負荷為源數據,考慮用電客戶對峰谷電價、溫度、節假日的敏感程度以及生產班次安排等,組建了超過70萬個負荷影響模型。模型包含的數據關聯關系超過110億項,對用電信息采集系統每日采集到的全省3600多萬客戶電量和46萬余臺公用、26萬余臺專用配變負荷每15分鐘的數據開展模型在線學習,進而實施各電壓等級母線負荷的時序預測,并依據全網電力系統運行方式匯聚全網負荷,做出全省短期和中長期負荷預測。

此外,該系統的短期負荷預測功能將在制定短期發電計劃、實施經濟調度等相關業務中大顯身手,中長期負荷預測功能則對智能電網的規劃、建設和檢修發揮重要作用,可指導變電站的選址建設、電網設備檢修,指導發電企業制訂機組檢修計劃等。

(文/沈偉民 張曉閩 黃蕾)

責任編輯:大云網

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與本站無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

我要收藏

個贊

-

權威發布 | 新能源汽車產業頂層設計落地:鼓勵“光儲充放”,有序推進氫燃料供給體系建設

2020-11-03新能源,汽車,產業,設計 -

中國自主研制的“人造太陽”重力支撐設備正式啟運

2020-09-14核聚變,ITER,核電 -

探索 | 既耗能又可供能的數據中心 打造融合型綜合能源系統

2020-06-16綜合能源服務,新能源消納,能源互聯網

-

新基建助推 數據中心建設將迎爆發期

2020-06-16數據中心,能源互聯網,電力新基建 -

泛在電力物聯網建設下看電網企業數據變現之路

2019-11-12泛在電力物聯網 -

泛在電力物聯網建設典型實踐案例

2019-10-15泛在電力物聯網案例

-

權威發布 | 新能源汽車產業頂層設計落地:鼓勵“光儲充放”,有序推進氫燃料供給體系建設

2020-11-03新能源,汽車,產業,設計 -

中國自主研制的“人造太陽”重力支撐設備正式啟運

2020-09-14核聚變,ITER,核電 -

能源革命和電改政策紅利將長期助力儲能行業發展

-

探索 | 既耗能又可供能的數據中心 打造融合型綜合能源系統

2020-06-16綜合能源服務,新能源消納,能源互聯網 -

5G新基建助力智能電網發展

2020-06-125G,智能電網,配電網 -

從智能電網到智能城市